登陆/注册

退出登录

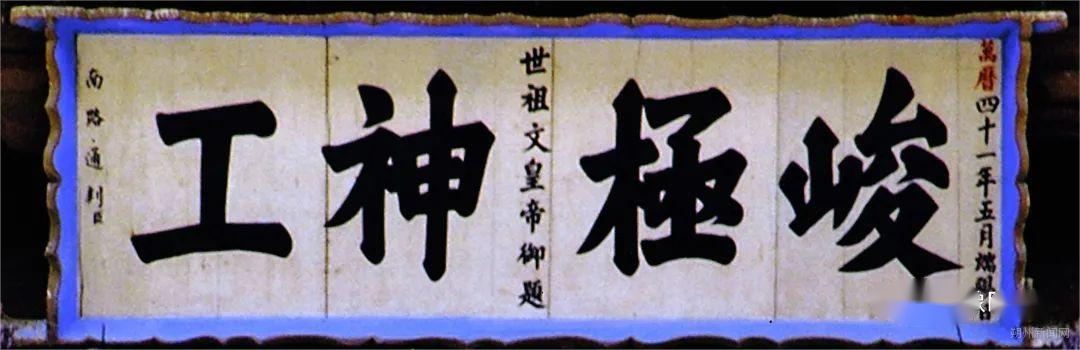

【导读】应县木塔第五层外檐南面,横悬着一块“峻极神工”匾,白底黑字,字体端庄秀丽,凝重内敛,笔锋遒劲,刚柔相济。“峻极”,异常高大,高大至极。“神工”,可谓鬼斧神工,技艺高超,神奇无比。但就其所产生的时代背景来看,也凸显了好大喜功自信满满的明成祖朱棣对自己丰功伟业的自豪与肯定。

中国的匾额文化源远流长,一般认为其始用于先秦,从春秋战国开始,发展于唐宋,盛行于明清。历史上曾有“无处不匾”“无门不匾”之盛况,无论是作为官匾还是代表家族门脸的民居中的牌匾,或者为维护封建伦理表彰烈女节妇,或者要求人们恪守封建伦常和政治规范的匾额,再或者倡导精神引领,寄托寓意的殿、祠、庙的匾额,乃至商匾,都彰显了中华文化的博大精深。

匾额按形状可分为横匾与竖匾。

应县木塔第五层外檐南面,横悬着一块“峻极神工”匾。匾长3.80米,宽1.25米,白底黑字,字体端庄秀丽,凝重内敛,笔锋遒劲,刚柔相济。中间有一行楷书小字:“世祖文皇帝御题”。左边题“南路通判臣”,右边有“万历四十一年(公元1613年)五月端阳日”。此三行小字,皆竖写。该匾除了匾面以外,还有匾首、匾带、匾舌为装饰,均饰以云纹纹样。 从其字面意义来看,此匾应是盛赞木塔之雄伟与神奇,“峻极”,异常高大,高大至极。“神工”,可谓鬼斧神工,技艺高超,神奇无比。但就其所产生的时代背景来看,也凸显了好大喜功自信满满的明成祖朱棣对自己丰功伟业的自豪与肯定。 “峻极神工”匾是永乐二十一年(公元1423年),明成祖第四次北征时,返军途中驻跸应县,惊叹于应县木塔的雄浑与巧夺天工而挥毫泼墨,对其大加赞美。此匾于明万历四十一年(公元1613年)五月端阳重装。至今御书“极”字未失原样,而“峻、神、工”三字,已脱落无迹,后为应县中学退休教师俞浩先生于1974年仿“极”字体书写而成。(杜福:《应县木塔匾联》)

明成祖朱棣一生褒贬皆有,有人说他雄才大略,英明神武,类于其父开国皇帝朱元璋,有人说他穷兵黩武,常年对外征战花费巨大,给国家造成了沉重的财政负担。但浑厚的历史长河里,那些历史上的英雄面孔以及他们在开创历史的过程中的功过是非绝不应该被单一化、脸谱化。明成祖即位之初,为了证明他不是许多人口中的“乱臣贼子”曾大开杀戒,制造了骇人听闻的“诛灭十族”的方孝孺案等惨案。但是,他公元1408年力排众议,迁都北京,成就了而今故宫的恢弘文化。历史学家、汉学家费正清说:“迁都北京之举在军事和经济组织方面产生了意义深远的变化,这些变化与新的行政要求以及边境各地区的防务有关”(费正清《剑桥中国史·明史》)。他编《永乐大典》,他派郑和下西洋,对外传播中华文明,为世界文明的进步作出了不可磨灭的贡献。 总之,明成祖可谓一位铁腕皇帝,他与他的父亲明太祖一样勤于政务,事必躬亲,他的一生都在战火中淬炼。明朝建立后,元朝残余势力一直蠢蠢欲动,而胸怀大志的明成祖一直想要一统山河,建立不世之功,同时向世人证明他这个皇帝的合法性、正确性。公元1370年,十一岁的朱棣被封为燕王,封地在北平(现在的北京)。公元1380年,他就藩之后多次参加军事活动,公元1402年即皇帝位,公元1423年第四次北征时,他已是63岁的老人。他的五次漠北之征虽然说不上有多么大的功绩,就是公元1423年的那一次,其实他都没有什么实质上的胜利,直到公元1424年死在征北的路上,但他是一位勇于开疆拓土,有着雄心壮志的皇帝,比起明朝后世那些连京城都不敢走出去的皇帝来说,真是不可同日而语。朱棣像一个谜,也像一个矛盾复合体,正如“峻极神工”的刚柔并济,很难用一种角色去定位他。 朱棣的五征漠北并没有彻底断了元朝残余势力的后路,直到明英宗时的“土木之变”,还有“京城保卫战”,以及再后来的“隆庆议和”,瓦喇、鞑靼与大明王朝纠纠葛葛,时战时停书写着中国历史的波澜壮阔。那些浩大的历史已随着时间的流逝而藏匿于岁月深处,所幸,朱棣把“峻极神工”留在了应县。虽然仅仅四字,并不能洞察明成祖一生所有,然而这是他与木塔的缘分,是留给应县的一笔丰厚的思想财富。越过近六百年的时空,凝神之处,后人在这四个字里或许能读到他的冲天豪情,也有他内心盛大的孤独,或者还有他对大好江山的挚爱,也有秘不能宣的无奈和凄凉。 管中窥豹,可见一斑。

历史,厚爱应县。