登陆/注册

退出登录

契丹人建立的大辽王朝,除却辽世宗有一位汉人皇后姓甄外,其余皇后皆姓萧,也算独放异彩了。

大辽皇室的通婚对象比较固定,只在几个特定的家族内选。这绝对不是行为艺术,而是如同魏晋时的门阀士族,拥有着从始至终的特权与优势。

据载,耶律阿保机因为非常崇拜汉朝的刘邦与萧何,故以耶律比附刘氏,其后族比附萧氏。辽朝的后族是一个“衍生”出来的萧姓复合群体,实际包含了述律、拔里、乙室等部族。这也是辽朝与其他朝代之大不同。

在辽王朝218年国祚中,九位皇帝,有五位皇后惊艳过历史。

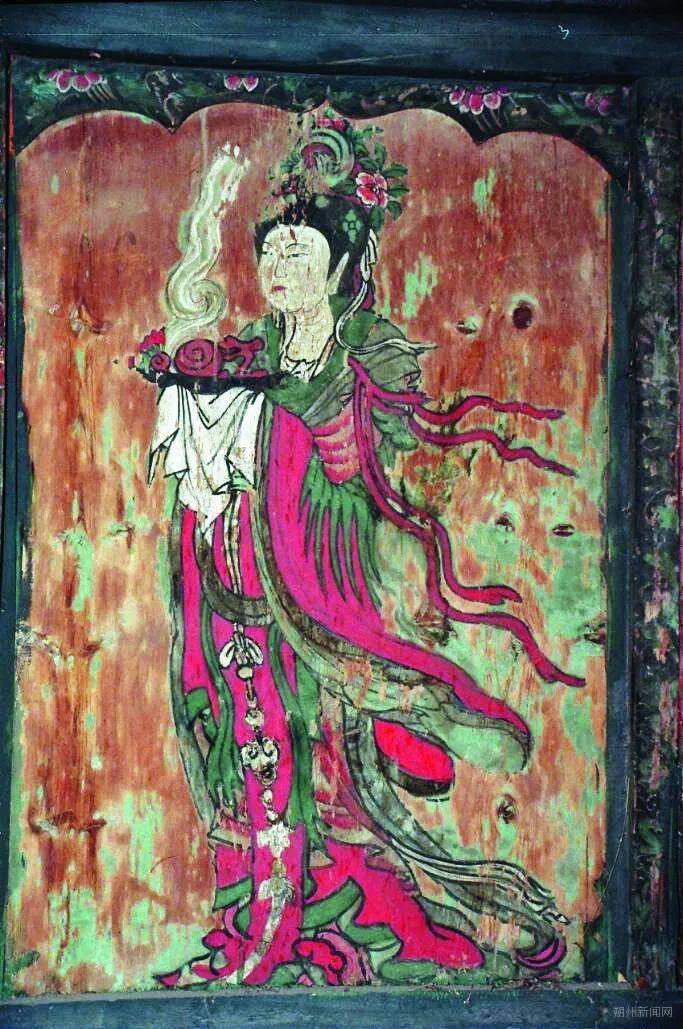

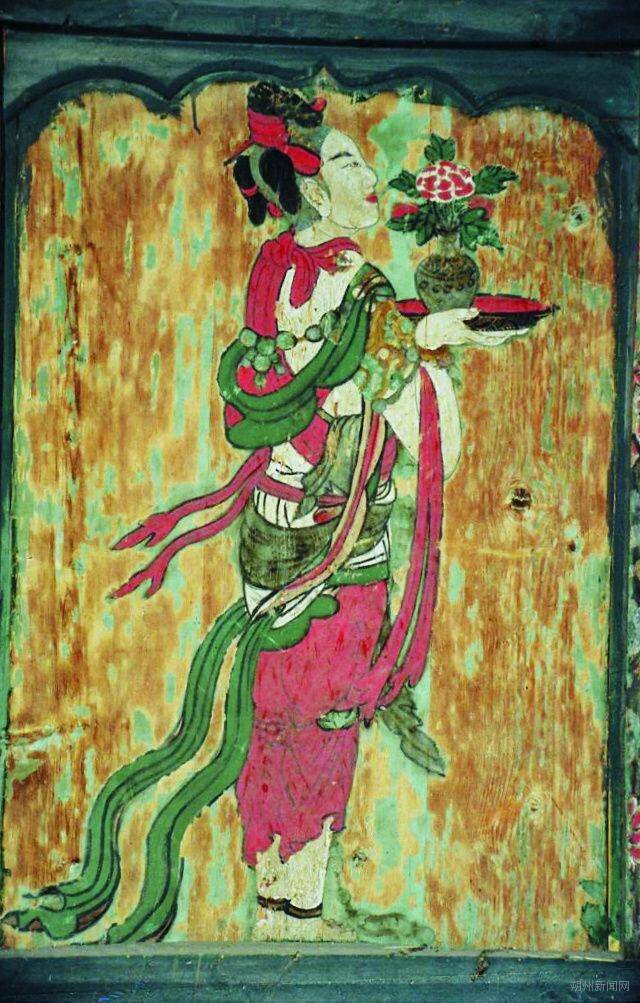

述律平,耶律阿保机的皇后,智勇兼备。追根溯源,她本是回鹘后裔,与中原女子的娇柔与循规蹈矩相比可谓有天壤之别,想想,那时她的存在在中原人的眼里就是划破星空的一道闪电;萧绰,萧燕燕,知杨家将,便知萧太后,宋辽大战、澶渊之盟,即便黄口小儿也能说上三三两两。她与韩德让共同扶持十二岁的圣宗,将大辽国带向鼎盛与辉煌。另外三位,萧耨斤、萧挞里、萧观音,以绘画的形式,以石绿与朱红的模样,以供养人的名义,在应县木塔一层南门门额板上,已存在了近千年。

萧耨斤

萧耨斤

萧耨斤不是萧燕燕选的皇后儿媳妇,萧燕燕选的是她的侄女,萧菩萨哥。

萧菩萨哥,《辽史》中记载其“美而才”。她十二岁选入掖庭,为圣宗耶律隆绪生下两子,可惜都早早夭折。不得不说,这给她后来的悲情命运埋下了伏笔。

菩萨哥果有菩萨的心肠,因为她的两子早夭,便将宫人萧耨斤生下的皇子耶律宗真收养,视为己出。与此同时,圣宗将萧耨斤封为顺圣元妃。

萧耨斤,述律平之弟阿古只的五世孙女。大约萧耨斤是继承了她祖姑述律平的狠绝,不仅平时在圣宗面前搬弄是非说菩萨哥的坏话,等到圣宗驾崩之后,她更是开始了疯狂的行动。

她指使人诬告齐天太后萧菩萨哥的弟弟北府宰相萧浞卜与驸马都尉萧匹敌等人谋反,连杀数人以打击、铲除萧菩萨哥的势力。当然,长夜漫漫,她不知是经过了多少的煎熬才等到这一刻,怎么能就此松手。接下来,她经过所谓的调查,将菩萨哥牵涉于谋反之列,并将其囚禁于上京临潢府(今内蒙古赤峰市巴林左旗),后来,又奉上毒药。

将萧菩萨哥害死后,萧耨斤便以新皇帝兴宗耶律宗真生母的身份自封为皇太后。

《辽史》中给了她简短而精准的评价:黝面,狠视。

这让人想起距此七百多年前的西晋时期,也曾经有一位丑而黑的女人,晋惠帝的皇后贾南风。

历史上的“八王之乱”“五胡乱华”皆由又黑又丑的贾南风而起。

历史,周周转转,却一再重演。

当年,述律平为了赶走大儿子耶律倍,扶持次子耶律德光上位,不惜自断臂膀陪葬太祖,震慑群臣。萧耨斤竟又同样犯了这般心病,她不仅权横朝野,更是想把兴宗当作傀儡,后来干脆打算废了兴宗而立次子耶律重元为帝。

凉薄一如帝王家。

还好,重元与兴宗兄弟情深。

也或许,那时,重元天真。

他把母亲的阴谋偷偷告诉了哥哥,重煕二年(1033),兴宗与耶律喜孙等人商量,率兵包围了萧耨斤的寝宫,将其押到庆州(今甘肃庆阳市)软禁起来。

被压制了许多年的兴宗,总算把头顶的大山推翻,夺回了政权。

在契丹人建立的辽王朝,后宫女子干政并不鲜见。中原女子还在相夫教子、大门不出二门不迈的时代,契丹女子已同男子一样骑马射箭,鲜衣怒马,自由奔放。她们广泛参与各种社会事务,在辽朝建立及巩固政权过程中起到很大的作用。

“辽以鞍马为家,契丹女子长于射御,军旅田猎,未尝不从。”

辽王朝初期,帝后可以共治天下,如述律平,如萧绰。

不过,就算辽朝的皇后权力庞大,甚至拥有斡鲁朵及其附属宫卫的民户与军队,但光凭萧耨斤自己,也绝对翻不出多大的浪花。萧耨斤有五个弟弟,其背后隐藏着波涛汹涌的外戚与朝堂之争可想而知。

萧耨斤虽不像贾南风一样引发那么大的政治动荡,影响了中国数百年的历史,但可以说她开启了大辽王朝后宫动荡的序幕。

她害死了萧菩萨哥,同属于萧燕燕一系的兴宗第一位皇后萧三㜘,自然也逃脱不了被废的命运。

重煕初年,萧三㜘被降为贵妃。

从此,自世宗耶律阮皇后之后,一直沉寂的述律平的弟弟阿古只一系势力又强盛起来。

萧挞里

萧挞里

萧挞里成为辽兴宗新的皇后。

萧挞里的父亲是萧耨斤的弟弟萧孝穆。

“澶渊之盟”与“重煕增币”使辽国实力大大增强,中原的丝绸与皇权的腐蚀,让辽王朝的统治者渐渐磨灭了斗志。“生于忧患,死于安乐”,他们早已忘记先帝创业之艰难,忘记他们的祖先从遥远的北国,历经几个世纪的筚路蓝缕,才能在中华的历史长河中跻身一隅。

圣宗之后,兴宗好像一个啃老族,执政24年,波澜不惊,军政了无突破,朝野亦无任何改变。他一味陶醉于表面的繁荣兴盛,却不知辽王朝已开始疾病漫漶。

他已经臣服于声色犬马,磨掉了马背民族的锐意与锋芒,以至重煕十二年(1043)发动对西夏的“河曲之战”以兵败收场。至此,他深感云州军事地位的重要性,为防控西夏,于重煕十三年升云州为西京。

西京,今大同。

云州,应州,相距不过七十余里,同属幽云十六州。

据《契丹国志》卷十三《后妃传·兴宗萧皇后》记载:“兴宗皇后萧氏,应州人,法天皇后弟枢密楚王萧孝穆之女也。”

应州,今山西应县。

于此,这个叫萧挞里的女人,这一千年来,与应县就有了扯不掉割不断的关联。举世瞩目的应县木塔,据传便是萧挞里主持倡建。

兴宗、道宗、天祚帝三朝崇佛之风日盛,对佛教及僧徒实施一系列的优待政策。自五代时期后周的世宗柴荣灭佛运动之后,佛门中大德高僧及世擘能人很多都逃向了西夏与辽国,加之云州升西京之后,成为辽帝国的政治经济中心,在古丝绸之路上活跃着的那些能工巧匠开始涌向西京大同府,自然影响着京畿地区。

那时,承唐宋风韵,正是中国建筑文化相当成熟的时期。辽王朝也正处于相对稳定的时期,可以腾出手来进行大规模的修建活动。

重煕十二年,“国宝臣”萧孝穆去世。萧挞里为其父祈福建庙也在情理之中——契丹素有为皇帝、勋臣画像供养的习俗。

一切,似乎刚刚好。

更何况,古代不少高大的佛塔,不仅是崇佛的产物,还可作为军事瞭望塔。虽然当时的辽帝国正处于相对稳定的时期,但西有西夏虎视眈眈,南面则在石敬瑭割幽云十六州于辽之后,应州先后与北汉、后周、北宋分割对峙,而且自北汉被宋所灭后,应州就真正成为辽宋战争的前沿、辽国的西南门户。故而,在应州建一座宏伟的军事哨塔亦是必然。

一座承载着萧氏荣耀,同时也彰显辽帝国盛世繁华与雄厚国力的木塔便应运而生了。

另作为应县木塔所属的佛宫寺,据《应县木塔志》中记载,其形成年代最早可追溯到五代的后晋天福年间,后于辽清宁二年(1056)、金明昌四年(1193)进行了重修或整修。

张畅耕等人的结论,辽清宁二年正为木塔建成之时。

那一年,木塔初步落成,开始重修佛宫寺,这家庙的排场便是有了。1985年7月,宿白在《独乐寺观音阁与蓟州玉田韩家》一文中提出了佛宫寺系家庙的观点。他说,五代以来,建立家寺之俗盛于辽境,也影响到了契丹上层。更是直接肯定了佛宫寺为萧孝穆一系之家庙。

那一年,辽道宗还给萧挞里上尊号:慈懿仁和文惠孝敬广爱宗天皇太后。

辽清宁二年,真是意义重大的一年。

木塔一层内槽南、北门门额照壁版上分别有三女、三男供养人画。张畅耕等人认为北门门额照壁上的男供养人为萧孝穆父子三人,而南门门额照壁版上的三人,东为萧耨斤,西为萧挞里,大抵,是因为木塔建成日的清宁二年正值辽道宗当政,辈分最小的萧观音作为当朝皇后就放在了中间。

当然,关于木塔始建年代至今仍有争议,大抵是关于辽清宁二年是为始建年代还是建成之日的不同看法。

木塔之谜又何止于此,一切,留待后人慢慢去研究、参悟吧。

一层大佛,不也有人说是依萧挞里之貌而塑,是道宗为供养其母吗?当然,这也并非空穴来风,历史上,这般事并不少见。云冈石窟之“昙曜五窟”就是依北魏前期五位皇帝的相貌而塑,龙门石窟唐代的奉先寺,主佛卢舍那大佛,传说亦是模拟武则天而来。

但是,不管怎么样,历史上的萧挞里是真实存在的。

照壁板上的萧挞里画像,头戴花冠、金步摇,薄鬓,素妆,绛袍、大袖、交领,素纱中单,穿裳着履,披帛彩缕,组绶璎珞。白帕包手,捧圆盘,盘中盛有须弥山与鲜花。袍袖上有羽翼状物。

从汉代起,人物绘画就开始采用五色。魏晋之前以黑红色为主色调,到了魏晋时期,佛教美术传入,青绿兴起。宋元壁画便是以青绿为主,兼用朱、黄、白等色。应县木塔内的画面色调则以朱红与石绿为主。

画像中的萧挞里端庄高雅,眉若远山,明眸善睐。东板的萧耨斤虽说着装、色彩与萧挞里基本一致,但画像中的她立眉立眼 ,鼻梁下部凸起,一副让人敬而远之、唯恐避之不及的模样。

萧挞里,史书中便是“性宽容”的女子,死后谥号亦为“仁懿皇后”。

她仁慈淑德,每年宋朝及其他诸部向她贺寿或是过年时所送的贺礼,几乎全部赐予贫困的人。

萧挞里还是一个聪明果敢的人。

耶律重元经不得儿子日日撺掇,所以赖着当年“大义让位”的恩德,也仗着兴宗曾在一次酒醉后许皇位于他,渐渐迷失了自我。

想想,重元也是个悲剧,如果一直不曾给他诱惑,他或许可以安心做好他的本分,守着自己那一亩三分地。但生活偏就这样和他开玩笑。从皇太弟到皇太叔,是一个梦碎的过程。

耶律重元的儿子耶律涅鲁古在辽道宗登基后,眼看父亲的皇位无望,便起了谋反之心。

清宁九年(1063)七月十七日,辽道宗来到滦河之滨,在重元的营帐里,父子二人开始密谋一场叛乱。

萧挞里的敦睦宫使耶律良察觉到重元父子要篡位,便向萧挞里报告。萧挞里先嘱咐耶律良严守秘密,然后谎称自己生病,将道宗唤来,告诉其重元父子之事,要他早做准备。道宗开始并不相信,等他派人去叫耶律涅鲁古时,怕事情败露的涅鲁古扣押了来使,并提前行动。

重元父子率领人马杀奔行宫而来,道宗大惊失色,打算逃离。正当耶律仁与萧韩家奴苦劝道宗之时,萧挞里赶了过来,命耶律仁全权指挥力讨叛臣。萧挞里披甲持刀,与道宗及道宗皇后萧观音一同从容应战。

最终,耶律重元自杀,涅鲁古被杀。

之后的某一日,萧挞里梦见重元披头散发地对她说:“臣的骨骸在太子山北,不胜寒栗。”醒来后,她便命人在重元的坟上建了座小屋,供其亡灵避寒。

萧挞里为人宽顺,举止有度,颇有政治头脑,却很少干政。她崇佛念佛,是契丹王朝少有的贤后。她似乎很符合我们中原王朝对于女子的审美标准,却又不失少数民族女子的勇敢与决断。

历史走到萧挞里这里,契丹女子所受儒家礼教的影响日深。

萧观音

萧观音

萧观音是萧耨斤另一个弟弟萧孝惠的女儿,即萧挞里的堂妹。

堂姐妹做了婆媳。

不过,这都不算什么。萧观音的母亲还是萧耨斤与辽圣宗的次女,即辽兴宗的胞妹秦越国大长公主耶律槊古。如此,萧观音的父母是甥舅婚,萧观音还得唤萧耨斤一声姥姥。

这关系,有点乱。

萧观音,辽史中载:姿容冠绝,工诗,善谈论,自制歌词,尤善琵琶。

重煕二十二年(1053),时为燕赵国王的耶律洪基娶了萧观音。那时,他二十二岁,她十四岁。

重煕二十四年,辽兴宗驾崩,耶律洪基即位,十二月,册立十六岁的萧观音为皇后。

清宁二年(1056)八月,他们在永州附近秋捺钵一起狩猎,萧观音吟出一首《伏虎诗》,被丈夫夸为女中才子,更是获得了椒房专宠。

清宁二年十一月,又上尊号懿德皇后,成为继地皇后述律平、齐天皇后萧菩萨哥、崇圣皇后萧挞里之后的大辽第四位有尊号的皇后。

清宁四年,十九岁的萧观音生下皇子耶律浚。

清宁九年 ,夫妻同心,共克耶律重元父子叛乱。

咸雍元年(1065),道宗将清宁十一年改为咸雍元年,册立八岁的耶律浚为皇太子。

萧观音共为道宗育有四女一子,可想曾经也是荣宠一身。也许,那时,具有小资情怀的女文青萧观音一定以为遇到了真正的爱情。

他治国,她安内;他打猎,她作诗,琴瑟和鸣,举案齐眉。

但是,她高估了男人的真情,更高估了一个帝王的专情,何况,辽道宗绝非唐太宗。她倾慕汉文化,自幼熟读经史,并立志效法徐惠,写了一篇文情并茂的《谏猎疏》,希望道宗不要长期沉迷于打猎,无论对个人安全还是国家稳定都有莫大的影响。但是,道宗并没有承了她这份苦心,反倒开始疏远于她。

这已不是清宁二年他们新婚燕尔时,这也没有伏虎林“灵怪大千惊破胆,那叫猛虎不投降”中对道宗“丰功伟业”的赞美。平定了重元父子叛乱的道宗更加陶醉于自己的帝国绮梦中,他又不是什么贤德明君,哪里听得进逆耳的忠言?

《辽史》记载:“帝(道宗)晚年倦勤,用人不能自择,令各掷骰子,以采胜者官之。”

虽然,辽王朝九位皇帝,道宗崇佛最甚,谥号可见一斑,何况还有“菩萨国王”一称。他对华严学有相当造诣,曾自撰《华严经随品赞》十卷,他在位期间还完成了契丹藏的刻印工程,但他远没有达到萧衍对于佛的身体力行尊崇,更没有阿育王对于佛法的无限虔诚及顿悟。虽说他当政之时是整个辽代营建佛塔最为集中的时期,但是,他所有的虔诚只流于形式。

听信谗言,贬黜忠良。这样的道宗让萧观音心急如焚,一次次劝谏。

于是,从被疏远到被厌恶,萧观音不得不走上几乎所有后宫女子要走的路。

然而,她是有才华的人,她并不甘心。她写下《回心院》十首,并谱上曲子,希望传到道宗那里,能让他回心转意。

十首词以扫殿、拂床、换枕、铺被、装帐、叠茵、展席、剔灯、薰香、张筝等生活日常起居为内容,字字情,句句意,其思念与凄凉的心境展露无遗。每一首最后一句都是:待君寝、待君睡、待君息……

所谓的情深义重,终究经不起时间的考验,纵是一代才女,痴情错付,终是落了个悲凉的下场。

耶律重元的妃子曾在她生了皇子耶律浚后进宫祝贺时,行为招摇,很不庄重,她告诫:为贵家妇,何必如此。就这样,得罪了重元的妃子,之后煽动重元造反。

在道宗的昏聩之下,一个叫耶律乙辛的人开始爬上权力的顶端,成为大辽第一首辅。野心勃勃的他将太子看成眼中钉,却又不能对太子下手,只好将黑手伸向了他的母亲,皇后萧观音。

乙辛找到一位名叫单登的帮手,将在宫外作好的一首粗俗、香艳的《十香词》,让她送给萧观音,哄骗是宋国皇后的作品,如果由善书法的辽国皇后书写一遍便可号称二绝。单登本是耶律重元家的乐婢,因为善筝和琵琶才保住性命,没入宫中,虽然水平远不及萧观音,但也常被道宗传召弹筝。萧观音一定是熟悉中原史书的,她一定读过豫让刺杀赵襄子的故事,所以才担心单登成为女豫让,劝道宗将其安置到外宫别院。单登由此而嫉恨萧观音,萧观音还浑然不觉,对单登居然言听计从。

抄罢《十香词》不算,还在最后即兴附加了一首《怀古》:“宫中只数赵家妆,败雨残云误汉王。惟有知情一片月,曾窥飞燕入昭阳。”

本来,她作《回心院》时让宫廷乐师赵惟一谱成琵琶曲,来往密切已有流言蜚语,现在加上她亲手抄写的《十香词》,还有被耶律乙辛派去的专人,对《怀古》的“专业解读”,诬陷诗中暗含“赵惟一”三个字。萧观音与赵惟一的“私情”,已是“昭然若揭”。

萧观音与赵惟一的私情,就这样被一群人硬生生弄成了事实。

然后,与她同床共枕多年、曾经恩爱有加的爱人,在她三十六岁的时候将她赐死。

死不足惜,还要用苇席包裹着萧观音的祼尸送回她的娘家,以此来羞辱萧观音及她的娘家。

萧观音四岁丧父,她和母亲槊古公主生活在封地懿州。据学者考证,当时懿州经济比较发达,人口也比较稠密,是契丹等北方少数民族游牧文化和中原文化的交汇地。在那里,萧观音接受了良好而浓郁的汉文化熏陶,成长为具有很高文化素养的才女。清朝人吴梅曾感慨“辽邦闺阁多才”,并赞萧观音“词意并茂,有宋人不及者”。

《伏虎诗》格律工整,对仗合适;《回心院》幽怨凄凉,音韵婉转,被称为“怨而不怒,深得词家含蓄之意”;《君臣同心华夷同风应制》更显其知识渊博,对汉文化了解极深。

萧观音在中国女性文学史上也是排得上位的,她是契丹诸诗人中公认的第一人。

辽朝从公元907年耶律阿保机成为契丹夷离堇开始,到他称帝,再到其子耶律德光南下逼近中原建起大辽国,辽帝国统治者们一直在向中原文化积极主动靠拢。历史走到道宗的时代,无论是对佛教的热捧还是各种社会制度的体现,足可以看出其汉化程度之深,而萧观音对汉文化的造诣与热爱,更是实证。

道宗曾说:吾修文武,彬彬不异于中华。

一代才女、贤后,竟是以这种方式结束了她的一生,以至她的儿子耶律浚最终也未能幸免于难。小小的耶律乙辛竟能将当朝皇后与太子害死,其背后一定有着盘根错节的诸方势力的复杂作用,并不能一言以蔽之。

正如,应县木塔门额照壁板上侧身的萧观音画像,我们能看到的也仅仅是一点历史的侧影。

萧观音的画像与其他两位皇后不同,赤足裸臂,短裙裤,饰臂钏,手镯,璎珞绕臂及地,披帛,彩缕。手捧圆盘,盛宝瓶鲜花。

另外,萧观音的画像为髡发,脑后梳有双童髻。

契丹习俗,男子习惯髡发,而女子在婚前为髡发,婚后便要蓄发。

不知,在木塔落成,绘制这些图像时,结婚才几年的萧观音没有蓄起头发,还是有别的原因,我自是不能知晓。

留待人们慢慢来掀开这迷雾。

结语

三幅木板上的画,三个女子,浓缩着许多波澜壮阔的历史,也隐示着一种文化的演进历程。

祝勇说:“谈故宫建筑,亦不止于建筑,因为建筑不过是历史的容器,在它的里面,有过多少命定,多少无常,多少国运起伏,多少人事沧桑。”

那么,我所书写的这些女人,亦不止于她们的命运本身。