登陆/注册

退出登录

导语

他叫田蕙,明代著名廉吏,应州人。应州,今天山西省应县。蕙,意喻品性高雅,蕙前加一个田字,瞬间便有了旷远深幽之气。他置身晚明官场数十年,勇调赋税以利贫民,智擒凶贼而彰天理,时有政绩闪光出现。他从大明而来,亦被妥帖地收拢于历史之中。历史终被无数人无数次翻阅。

史书中,零零星星,时有田蕙的记载。

田蕙,字应芳,号绎斋,生于明朝嘉靖十四年(1535),卒于万历三十八年(1610),他生命的起落竟与明朝在位最久性格也足够奇葩的两位皇帝紧紧关联在一起。在那个波澜壮阔又让人压抑的时代,他能以一个儒家知识分子的坚定信仰完成自我修行,着实不易。嘉靖四十年,田蕙在乡试中举。万历二年,田蕙中甲戌科殿试金榜第三甲第七十八名,赐同进士出身。那一年,田蕙39岁。田蕙儿时就在母亲的口授提抱中读《小学》《大学》等书,长大些更是非常用功。母亲对他们兄弟的教育一直严厉,如若犯错一定严令改过,否则便会用木棍笞打。她还教导孩子们要兄友弟恭,互相帮助,那样就会万事有成。母亲俞氏是俞瓒(俞瓒:正德年任沧州学正,升顺天府教授)之女,少时颇读女训。她有着自己严格的道德规范,相夫教子,贤良淑德。父亲田维鲁,少时也聪明好学,游学于长安城中。他擅长诗词解读和创作,曾有诗作被长安学官郡博士赏识和推荐。他与增生、附生、廪生一同考诗科也不相上下,参加乡试轻易就中了举人,后为礼部贡生。他为人友善,与人交往和而谦,三个儿子也教育得皆有大家子弟风范。田家的家风在当时很受人们赞许,每每出去,人们不用问就知道是田家的孩子。父亲是回到故乡不久就去世的。那一年是嘉靖三十年(1551)。母亲则在五年前就撒手人寰。临终时的父亲紧紧握着田蕙的手,老泪纵横,“成就我的大志,光宗耀祖的责任就落在了你的肩上,你当自勉。”那年,田蕙十六岁。所以田蕙时刻谨记父母教诲,日夜攻读,生怕他们蒙羞。大哥田蘭郡,庠生。二哥田芹郡,州同知,为人和善,履职间在农业、水利、税收等方面颇有作为。二人皆中年早逝。“桑干河水金城西,春到风光夹岸低。似雨疑烟看不足,征人回首故乡迷。”(田蕙诗)四百多年后,我们无法看到那个当初站在故乡桑干河畔的田蕙究竟是什么样子,他留给后人的唯有一幅穿红色官服的画像,清瘦脸庞,黑色髯须,像极了戏曲中正气凛然的中年须生。才与德是一个人最好的气质。好的家风是生长这一切的最好土壤。田蕙的家族,可以先从田小虎说起。大明初建,开国皇帝朱元璋为了加强中央集权统治,设立了一个特殊机构,名为“拱卫司”,后来改置为锦衣卫,主要职能是从事侦察、逮捕、审问等活动。当然影视剧中的锦衣卫与历史上真实的形象还是有出入的。当时,田小虎凭借人品端正,力大勇猛被招入大内,后来提升为武官。宣德年间,田家传到田伯用,任南京龙江左卫指挥使。后来,田伯用奉命从南京迁到雁门关外的应州,加入了戍边的正规军,镇守雁门。田姓一族就这样在应州大地开始谱写他们的悲喜荣辱。田伯用生田庆甫,庆甫又生田旺,旺生田增广,增广生田盛,盛生田天泽,天泽生田维鲁,维鲁生田蕙。田增广时,田家已脱离行伍,经商为业。儿子田盛也是从小聪明好学,虽考中州庠生,取得秀才资格,但还是以做生意安身立命。

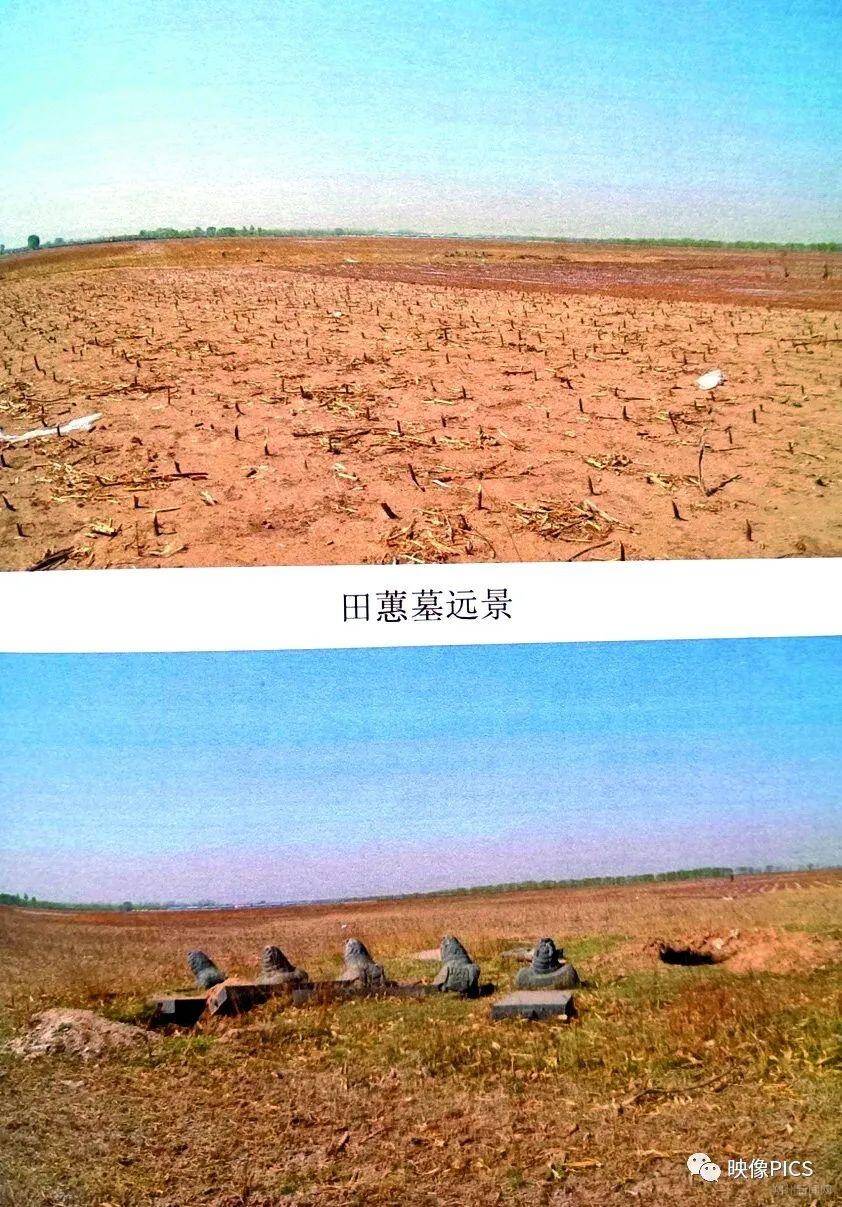

墓地的石人、石马

田盛为人风流倜傥,慷慨善良。弘治年间,有平阳府(今山西临汾)粮长一行十数人带着三百两纹银的税金上京,路过应州,住在田盛的客栈。粮长因为路上困乏又喝多了酒,枕着装税金的袋子就睡着了。那个炕头紧挨着一个谷仓,税金袋子滑落到谷仓里,粮长熟睡未觉。第二天,那位粮长匆匆赶路也没想起税金来,等到官衙交金时才发现袋子丢了,急得直想寻短见,大家就帮他借了银两先交了差。而田盛在他们走后清扫客房时发现了袋子,知道定是粮长所遗,急忙去追。追了一段没有追上,回家后把那袋子放到柜中封存起来。过了一段时间,这些人又来住店,看到田盛,说起了上次来时那件伤心的事情。田盛笑了笑说,你那银子丢在我家谷仓里,随即把装税金的袋子取出来交给了失主。粮长对田盛感激不尽,从装金袋子取出一半赠送,田盛拒绝了。粮长便在应州的道观设醮三天为田盛祈福。知州薛敬之知道这事后,还赐了一块“尚义还金”匾,表彰田盛的高尚德行。三年后,田盛的长子田天泽、次子田天济同时乡试中举,三子田天禄以生意成为巨富。田天泽,就是田蕙祖父。洪武初年,太祖确立了整套的政治和经济制度,为全国乡村规划了一张蓝图。但是二百多年过去,旧的制度出现许多真空地带,地主勋贵兼并土地弄虚作假的现象越来越严重,穷人连贫瘠的土地也没有几分还要成斗成石地纳粮,赋税之苦,苦不堪言。万历元年(1573),陕西省蒲城县的乡民不堪重负,聚众申诉到朝廷,皇帝命都察院的巡按御使和省里的巡抚配合调查。次年,田蕙以进士科入仕,成为蒲城县令。在蒲城任上,田蕙如同他的祖父一样,刚直不阿,爱民如子。他先是借鉴了之前萧吕两任知县的做法,分析了他们改革的得失,再走访乡民听取意见,根据土地的平、坡、肥、瘠、背阴、向阳之不同,在旧赋的基础上加减。西乡加了2000多石,总额至3000多石,东西乡邻村互种土地的,依户口的归属加减。同时革除了无地按户征粮的旧法,减征税粮371石多,呈报各级衙门剔除;把所增隐瞒耕地的税粮256石多强制各户照纳;宜阳、下马开粮赋偏重,各减400石,由四乡均摊。改革后,东乡纳20496石,南乡纳18631石,西乡纳20690石,北乡纳17738石。万历四年十一月申请两院批准备案,十二月开始征收,民众都积极交纳,此后,把这些立碑为记,就成了当地田赋的基数。被重税所逼迫的蒲城贫苦民众心怀感恩,庆幸遇到了如此大德大仁大智的父母官。因为他们十分清楚:田蕙并没有减少朝廷赋税,而是通过“清产核资”,把占有大量土地,尤其是绝大多数好地的大户、富户,多年多代千方百计转嫁到小老百姓身上的赋税,相对公平地“还给”这些“老爷”——这在“为政不罪巨室”成为“保官要诀”的当时,较之虎口夺食,其困难与风险何止百倍!在蒲城,至今还传诵着许多田蕙的故事。有一年秋天,有一位三十多岁的妇女哭着来到县衙门口,大声击鼓喊冤。县衙小吏通报之后将她带到大堂。田蕙先让她诉清缘由。她说丈夫常年在外作生意,公婆也早已下世,家中只有小姑子陪伴着她。头天傍晚她去邻居家推碾子准备口粮,返回时听到小姑子大喊救命。她慌忙跑到大门口时撞到一个人,拦阻不成,那人跑掉了。等进家,便看见小姑子脖子上插了一把剪刀,已经死了。很明显凶手应该是门口碰到那人,但是却因为天黑没有看清长相。田蕙又问明了许多细节,知道这妇女家养了一条狗,而那男子跑时狗也没叫,便料定那是熟人。后来,田蕙放出风声要公开审狗断案,诱使凶手到县衙观审。再后来,田蕙假意审狗,等到县衙人山人海的时候,他下令马上关闭衙门,然后先将孩子放出去,再将妇女及六十岁以上的老人放出去。等到里面只剩下百十个青壮年男人时,田蕙命令他们脱去上衣,面墙站好。他一一查看,发现其中一人背上有四道抓痕。田蕙问明其名叫张存仁,与被害女子确实是邻居,便喝令他从实招来!张存仁虽然浑身发抖,但依然坚持抵赖。等田蕙吩咐手下枷锁伺候,打他五十大板的时候,他终于如实招供,因为赌输而想偷钱,又因为死者反抗而杀人。最终将罪犯绳之以法。还有一件事,说的是万历四年,陕西遭大旱,盗贼四起。时任陕西巡抚刘光国书房的宝剑与如意竟不翼而飞,他勃然大怒,下令在西安城内外严密搜索,但是不仅盗贼没有抓住,十天之内知府室内又出现了失盗情况。刘光国越想越害怕,就召集西安府所辖州县官员商讨对策。众人面面相觑不知如何是好,先有陕西府右参议建议加派城防严守禁城,其次加强府内防盗机关,最后百姓出城一律接受身份及物品检查。这样严防死守可以说是布下天罗地网,然而半年过去了,不仅贼、赃一样未获,失盗事件仍屡屡发生,搞得人心惶惶,百姓苦不堪言。巡抚大人只好再次召集各州县官员谋求良策。许多官员都拿出了自己的方案,但巡抚大人都不太满意,最后把目光转到田蕙身上,对他说:“应芳(田蕙字),你一向足智多谋,刚才你一直沉默不语,难道你有什么良策不成?”没想到田蕙给出的良策竟是将各衙署内外增派的兵员裁减,将金库大锁及存放宝物的箱子的锁统统打开,而城内安排武功高强的巡逻队员着便装暗地巡逻。不出几日,那盗贼果然落网。究其原因,原来这个神偷已有二十多年的偷盗经验,再严密的防守对于他来说都不值一提,可是这次进来他看到警卫减少,房门宝物都没有上锁,正在他错愕、犹豫、恐慌,思想松懈的时候,巡逻队员一拥而上将他擒获。

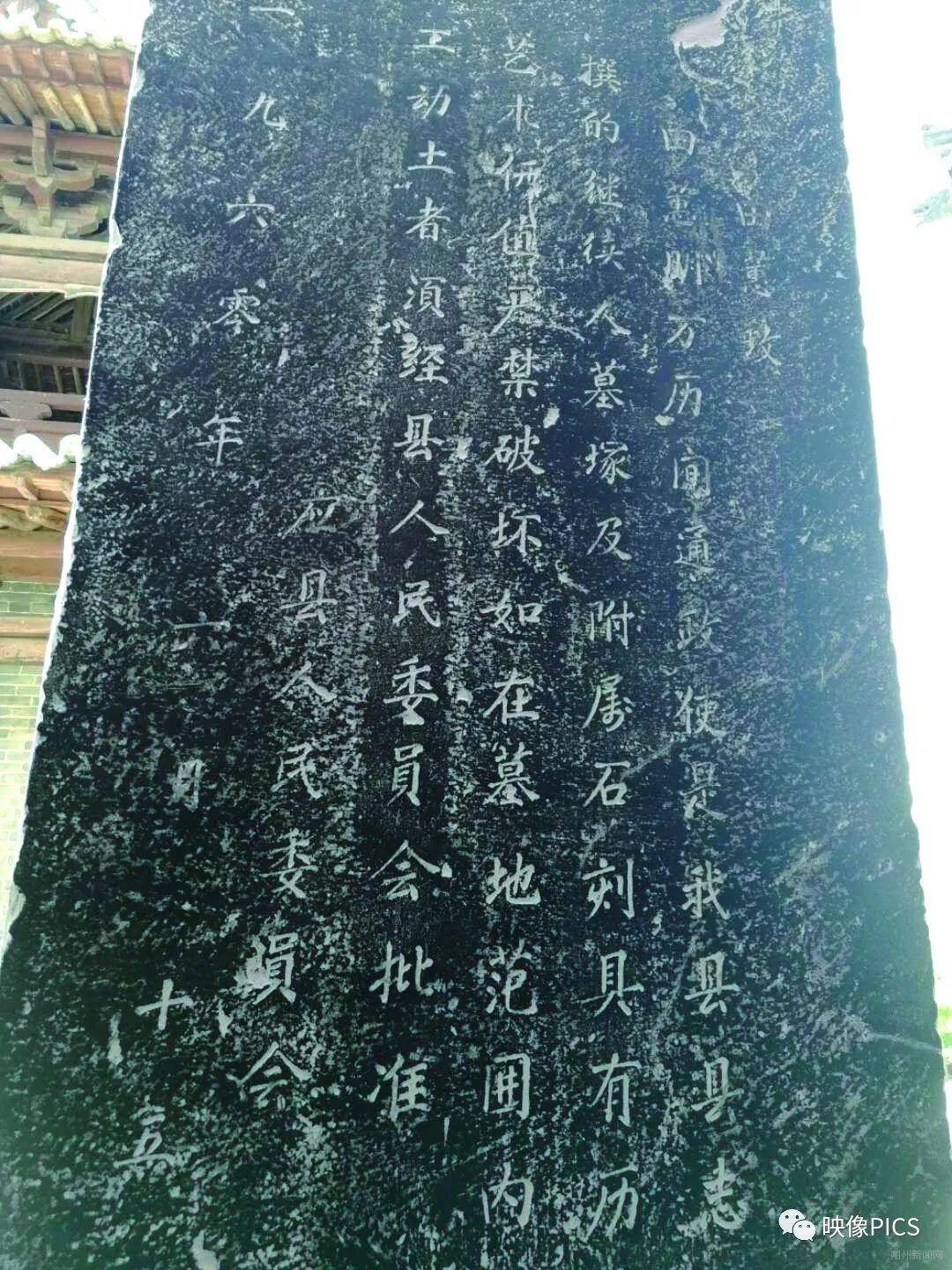

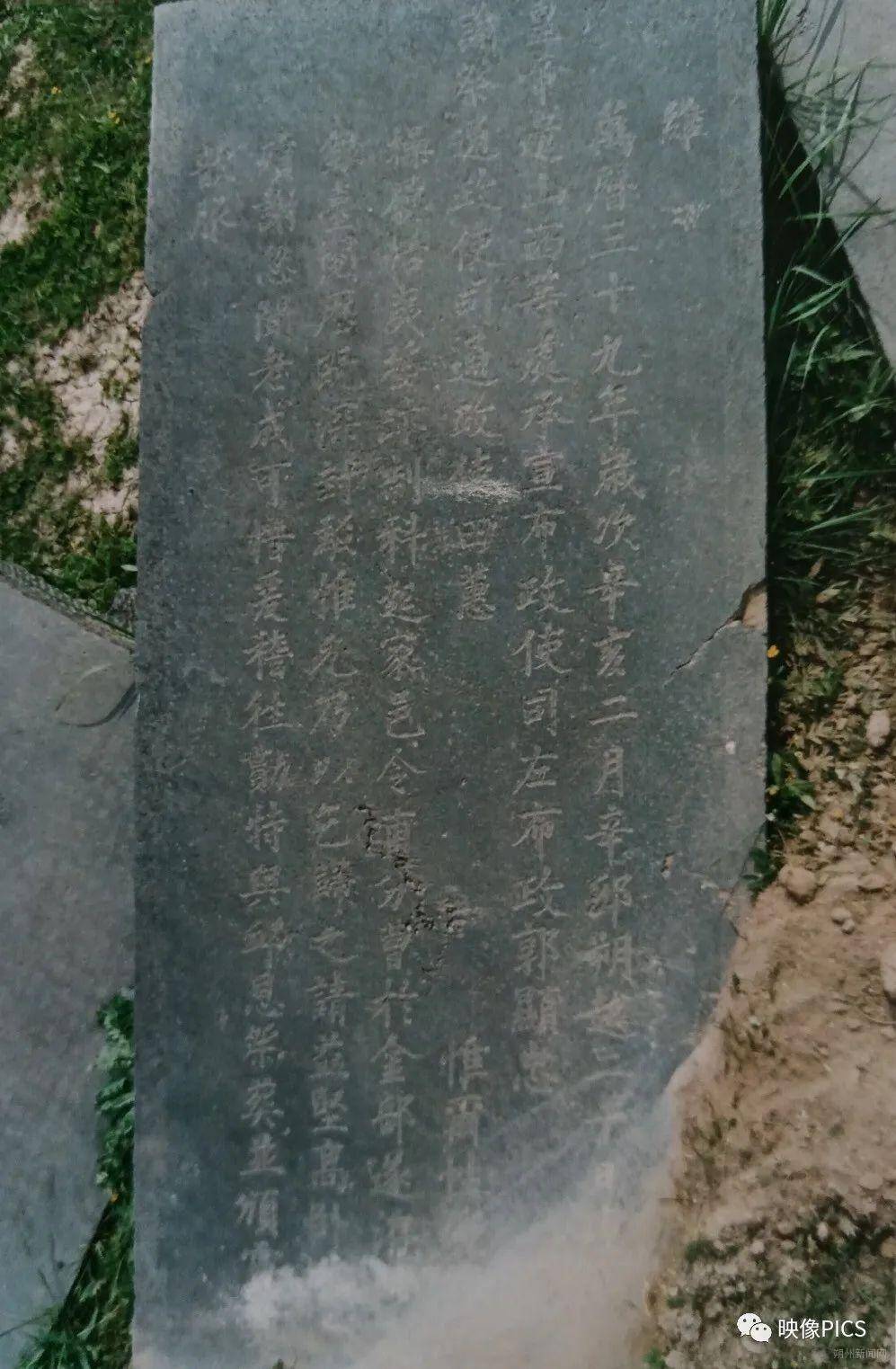

文物保护碑

为官一任,造福一方。万历十五年,田蕙又建县城四门楼各一,东城上还增置文昌、青龙诸楼。孙丕杨说,田蕙是关中地区第一贤良县令。而田蕙说:“我在蒲城县的政绩,怎能与我的祖父天泽公在耀州的万分之一相比。”孙丕扬,嘉靖三十五年(1556)进士,历任应天府尹、南京都察院右佥都御史、大理寺卿、户部右侍郎,诏拜刑部尚书、吏部尚书、太子太保等职。他不仅在田蕙任职蒲州时与之有过长谈,而且在其升职后也常有来往,更为其祖父田天泽作了《循吏田公传》。田蕙祖父田天泽初出任时,为河北定兴县县令。他上任没几个月,就有流贼攻城,而定兴县城向来城墙残破,毫无城防。田天泽就急令全城军民修城,制造盔甲,并组织会射箭的人负责守城,还用滚烫的水向攻城的贼人猛浇,最终将流贼打败。全城老百姓感念他的恩德,要为其修建生祠,田天泽断然拒绝。不久,他升任广西所辖的上林苑左监丞,又过了两年,升为陕西耀州知州。如果你是在特定的范畴内为老百姓谋福利做善事,那你已是一个好父母官,而超越常规与体制,但凡百姓有难,必然顶风而上,甚至甘舍身家性命的人,必是大贤大德。田天泽是有信仰的,这样的信仰,是孤独的,也是浩大的。所以当时权势熏天的大宦官刘瑾听说了他的才能与名望想要收他于门下时,田天泽断然拒绝。田蕙也是有信仰的。祖父就是他的榜样。因为政绩卓著,田蕙后被升为户部四川司主事、通政使司左参议、通议大夫、通政使司通政使。年近花甲的田蕙“惟是出入王命,宣下情而达上德”。万历十四年,最受宠的郑贵妃为皇帝生下福王朱常洵,一心想立这个儿子为太子的万历皇帝就这样拉开了与朝臣们漫长而激烈的国本之争。最终,皇帝以近三十年不上朝对阻止他的大臣们作着最愚蠢也最无奈的抗争,为晚明的政治埋下太多隐患。就因为这一事件,有四位内阁首辅被逼退,其中就有田蕙的同乡、儿女亲家王家屏。王家屏性格耿直,敢于迎风而上,始终坚持自己的立场。有一个叫雒于仁的人给万历皇帝上过一封《酒色财气四箴疏》,说皇上是酒鬼色鬼。万历自然非常震怒,准备治他的罪。这时候,王家屏为了营救雒于仁,以自己失职为由,恳求万历让他来替雒于仁受惩,同时说:“善养生者,不以无疾而弃攻砭之方;善养心者,不以无过而厌箴规之语……于仁之四箴,以规皇上,则为妄试之医;以备养生,未必非延历之术也”。皇帝虽然还是不高兴,但最终放过了雒于仁。气场相近的人,自然就走得近。包括孙丕杨。孙丕杨说:田家的后代子孙也不乏君子大丈夫,人才济济,多而善良。“田蕙,弹劾勋贵,凛然不阿。”清代《应州志》上这样记载。“性刚直不阿,为忌者所中。”清代《大同府志》上这样记载。由于其功勋卓著,从田蕙任职蒲城知县开始,其祖父母、父母就屡受朝廷封赠。其父田维鲁因子而贵,加赠至通议大夫、通政使司通政使。万历二十七年(1599),田蕙将父母改葬至应州东圣水塘。也在这一年,田蕙与应州知州王有容从公元1595年开始合修的《应州志》出版传世,这也是目前能见到的最早的《应州志》。“余以邦人,乃不克守大夫志,而曰以遗后来?倘后来者又复然,州遂不志乎?”《重修应州志序》中,田蕙这样说。晚年的田蕙,已无法在昏昏朝廷中继续施展他的才能,而他的性情孤高,也势必受到排挤。他回到故乡,闭门谢客,敦促农事,鼓励读书。在应州悠远的时空中,田蕙多有驻足。《应州重修南关记》《应州重建北极真武庙记》《应州重建大觉寺碑记》《重修佛宫寺释迦塔记》等等,均可佐证。诸如“塞上层峦渐夕阳,汉人胡马共沙场。谁知一抹天边锦,枕甲尤堪醉百觞。”(田蕙诗《边耀夕照》)再比如“叆叇朝云入望遥,城南山色霁晴霄。轻笼几片芙蓉翠,万木森森暑尽消。”(田蕙诗《南山晓云》)更是他乡居期间的写照:老骥伏枥的残留豪情与山水花木的性情抒怀,交替萦绕于晚年“进士”心中,既矛盾又和谐!在那个不能用言语尽述的朝代,田蕙并不能充分施展自己的才华,但他努力做着最好的自己。叶落归根,在故乡的田园山水中洗尽岁月的疲惫,二两清风,一缕尘念,一杯酒,一个人,一生的故事,就这样,他在故乡应州寻找着内心的慰藉。万历三十八年(1610),七十六岁的田蕙卒于故乡应州。万历皇帝遣山西承宣布政使司左布政敦显忠前来吊唁祭奠。敕书中说:因你性情资质操行恰当……驳斥邪见惟求中庸,才有乞归故乡的请求,高洁无染之心益坚。

田蕙的一生就这样盖了棺,定了论。在史书中,并没有留下多少关于田蕙驳斥邪见的事情。史书从来是吝啬于笔墨的,然而史笔又是重如千斤的。这些文字,已够后人用很久很久的时间去研读了。田蕙被葬在应县大临河乡圣水塘村西三里处。当年,孙丕扬说过“田氏之大,吾知其未艾也已。”他盛赞田氏先人品行贤良,而其后代富贵多赖先人积德行善。德与善,在我们中华文明中,何尝不是一道光,照耀着几千年的历史时空。每一位后辈都会是将来的祖先,一辈一辈承接着一个家族的理念树立起自身的高度。而字辈谱也是宗亲之间连接的一条精神纽带,让一个家族更有亲和力、凝聚力,时刻记得先祖的好德行,不忘传承。现今的田蕙后人们已无法找寻到祖先当年的记载,但若将他们的字辈谱从田伯用之后二十二代开始编制,可见“建、宗、立、业、明、维、治、家、国、仁、财、源、华、盛、荗、光、耀、永、政、权”。每一个字,都是一种密码。随着笔者搁笔,往事的风被慢慢收拢,那个从大明而来的人亦被收藏于历史之中。但是,历史终被无数人无数次翻阅。所以,某一日,你定会看到那个一袭红袍,清瘦的脸,黑色髯须,头戴明代乌纱帽的人。他叫田蕙,应州人。