登陆/注册

退出登录

中华文化历史悠久,灿若星河。说不清从哪朝哪代开始,无数名人雅士以其尊贵的身份和遒劲的笔力,在华夏大地的庙堂殿宇以及风景名胜之处挥毫泼墨,一展风采。所题匾额刻石虽经岁月洗礼剥蚀,至今仍灵光闪耀,熠熠生辉,令人赏心悦目。这些名流有的官高位尊地位显赫;有的威武雄勇声震华夏;有的满腹经纶学富五车;有的聪颖智慧多谋善断,无不才华横溢,翰墨飘香。

闻名遐迩的朔州山清水秀,人杰地灵,自古就是祖国北方重镇,政治、经济、文化、战略等地位十分重要,因而历代名流踪迹遍布,文物古迹比比皆是,名家墨迹随处可见,令人举目仰视,叹为观止。古今一幅幅珍贵的翰墨题字光耀朔州,润泽千秋。

民国以前题字

朔州老城古代庙宇殿堂众多,商铺林立,名人题字精品云集。可惜多数被毁,特别是“文革”十年浩劫,对传统文化的破坏更为严重。如今,名家题朔仅存明清及民国时期的部分建筑题字。

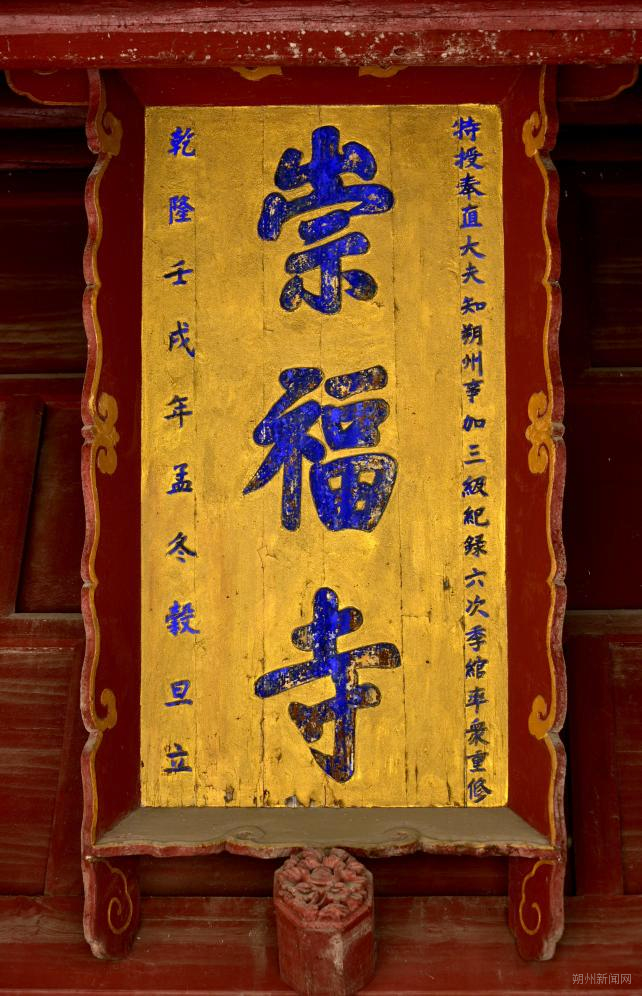

“崇福寺”匾额

竖式,悬于朔州老城东街崇福寺山门檐下,为大字楷书。端庄厚实,刚柔相济,结体严谨,用笔丰润。虽为楷书,但颇具行书笔意,正如启功大师所言“楷书当作行书写”,有一种平和秀丽之美感。上下款多字小楷顶格书写,与主体三字榜书形成大小对比,反差巨大,袭人眼球。匾额整体气势恢宏雅致,美观大方,为这座近千年古寺增添了几分佛韵禅意。

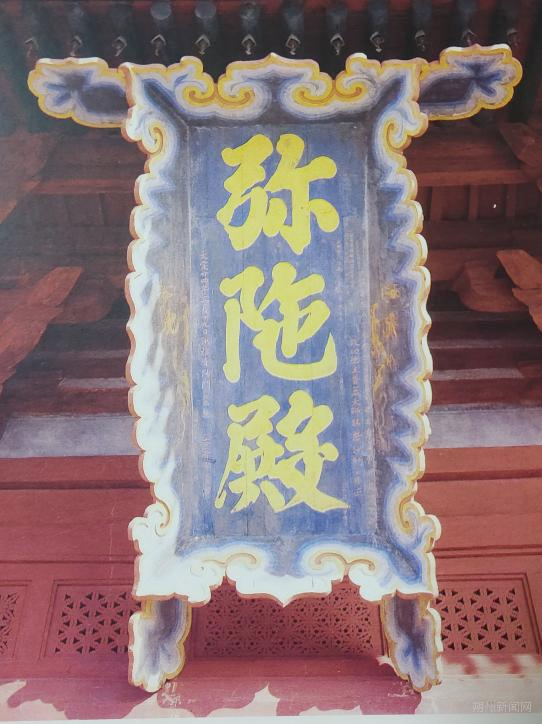

“弥陀殿”匾额

竖式,悬于崇福寺弥陀殿前檐当心间檐下。

弥陀殿为朔州崇福寺主殿,创建于金代。殿身面宽七间,进深四间,殿顶为九脊歇山式,殿内塑有“西方三圣”贴金塑像等,造型生动,衣着华丽,端庄慈祥。

竖匾通高4.3米,宽2.1米,“弥陀殿”单字直径近1米,是金大定二十四年(1184)的原件。字体秀润,笔力雄健,颜体风格突出,“弥”字的右部竖勾、“殿”字右部的捺画,更显颜体风骨,笔笔功力非凡,气势磅礴,给人以强烈的视觉震撼。此匾为我国尚存的金代寺庙之首,艺术价值极高,列为“中华名匾”之一。

“观音殿”匾额

竖式,楷书,悬于崇福寺观音殿前檐正中。

该殿建于金代晚期,殿身面宽五间,进深三间,单檐歇山顶架构。殿内观世音菩萨居中,文殊普贤二菩萨分列左右,均为贴身坐像,为明代原物。观音殿三字也取法颜体,特别是“殿”字与弥陀殿的“殿”字写法如出一辙,“观”“殿”二字顺其字势,写得宽博厚实,中间的“音”字则造型挺拔高峻,整幅作品符合国人上下对称的传统审美观念。观音殿位于弥陀殿之后,两殿虽建造年代相差较远,但匾额的造型一致,字体相同,且盘沿均为雕花云勾,玲珑剔透,风格极为相似,堪称“姊妹匾”。

此外,崇福寺五进院落的匾额不论在造型上,还是字体上风格统一,使得整个寺院和谐一致。需要说明的是该寺古代的这些匾额均未标明书丹者的姓名,但作者不论身份地位如何,但书法造诣均出类拔萃。

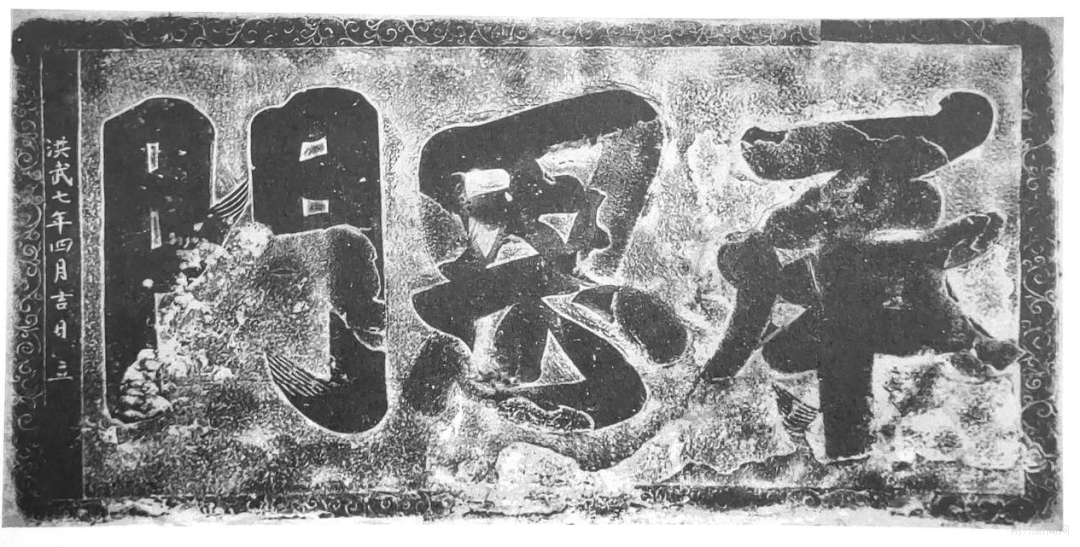

“承恩门”石额

横式,楷书,镶嵌在朔州老城南门砖拱顶上。

取承接皇恩,荫及后人之意。相传古时此门为官员出进之门。系明代原物,洪武三年(1370)刻石,通高1米,宽1.6米。承恩门三字均匀分布,承字中宫收紧,上收下放,开合有度,单字留出大面积空白,形成“疏可跑马,密不透风”的艺术效果。“门”字造型与“承”字前呼后应,而中间的恩字则笔笔圆润,点画匀称秀美,三字整体章法布局讲究上下对称之美。此外,前后两字竖勾均露“飞白”,而中间的恩字则浓墨重彩,虚实结合,首尾呼应,可谓妙趣横生。足见作者书艺之精湛,刻工之精细。

“镇塞门”石额

横式,朔州老城北门门额。系明代原物,尺寸与承恩门相同,落款为“洪武三年三月吉日立”,小字阴刻。此门取威镇塞北之意,相传古时此门为将士出入之门。从三字的书写风格看,和承恩门一致,均为楷书,字形修长,浓墨重彩,笔画饱满厚实,结体严谨。“镇”字的右两撇与“门”字的左提右勾,均露飞白,和“承恩门”三字的造型高度吻合,既体现了前后对称之美,又表现出沧桑古朴之感。

1972年,时称朔县城之镇塞门石额跌落,背阴见阳,由此引出一个鲜为人知的重要发现。检看阴额,通身铭文,叙述枕芳园之宏伟暨兴建始末。镌碑年代为乾隆七年(1742)。辽碑极为罕见,经清洗发现,碑文为阴刻,字体秀丽,刻工精致。因镇塞门石额题记的时间与《朔州志》记载郑遇春包四门时间吻合,故断定此石额为明初就近取碑改额,枕芳园旧址当在朔县。后经专家学者考证,规模宏大的枕芳园在今朔城区西影寺。

“云汉为章”石刻

清代勒石,原嵌于朔州老城文昌祠墙壁,1958年祠毁,收藏于朔城区崇福寺。青石质,一字一方,大小相同,边长均为90厘米。行草书,落款为“周鼎望书”。

“云汉为章”句出《诗经》,形容文章像天上银河一样,辉煌灿烂,古时也指皇帝笔墨之精彩。

此榜书四字个性鲜明,行笔率意,无拘无束,线条苍劲活泼,结字美观大方,气势雄健,动感强烈,书融诸家之长,极具个性。特别是每字均露“飞白”,更显笔法沧桑老辣,美不胜收。

周鼎望,明末清初,朔城区人,出身名门,明代平凉府通判周维新之孙,从小饱读诗书,学养深厚,书法超群,自成一体,常为乡人奉献笔墨,是朔州书法大家。

“鄯阳桥”“普渡”砖刻

现存朔城区张蔡庄乡前村古桥上。东西两额均为砖质,东额长方形,上刻“鄯阳桥”三字,字径18厘米。西额扇形,上刻“普渡”二字,字径15厘米。楷书题写,用笔圆润,字体端庄秀丽,笔画厚实,结体紧凑,“桥”和“渡”字有米芾书法特点,书丹刻石者不详。鄯阳桥为朔城古桥之一,单孔石拱,清代民国多次重修,现存完好,为区级文物保护单位。

“十二连城”石刻

民国二十一年(1932)寇庄村乡绅李树洲在本村兴建一处宅院,石窑四周环建,当院东西南北各为三间,且十二孔窑洞相互通连,构造奇巧,俗称“十二连城”,工艺复杂有趣,是民间一项浩大奇妙之工程。大门上方一块高50厘米,宽115厘米的石灰岩上刻有“谁院”二字,下款以行书记载院主与书者的对话,叙述“谁院”命名的原因。

“谁院”二字几乎占了石额的一半,字体为楷书双勾阴刻,气韵生动,洒脱流畅,用笔行云流水,功力不凡。100多字的小字题款颇具“二王”风格,圣教序笔意浓郁,大小字穿插布局,变化中求统一,两个榜书大字与长款小字对比强烈,整体章法既奇特险绝,又和谐统一。书丹者为纪泽蒲,清末贡生。1931年任朔县县长。在职期间为政清廉,惩处豪强,为民做主,兴学重教,深受百姓爱戴。特别是他秉公执法,机智断案,至今人们还津津乐道。纪泽蒲精通武术,能诗善书,凡登门求字者不拒。

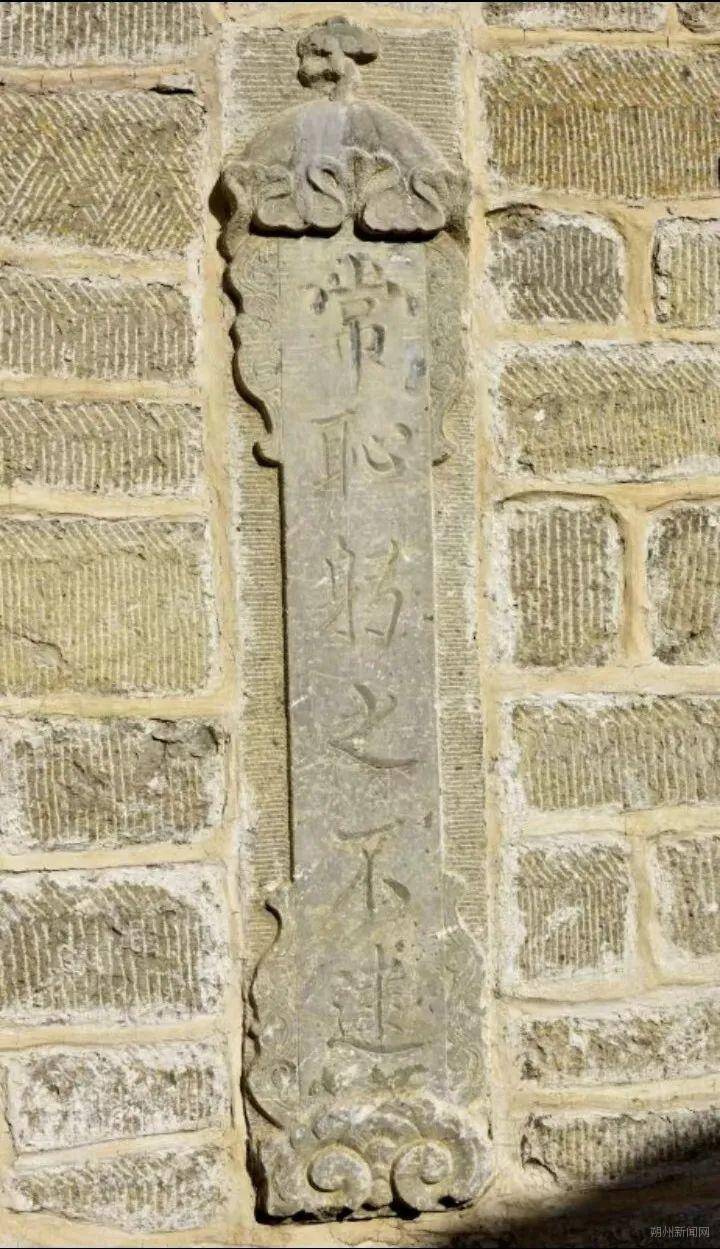

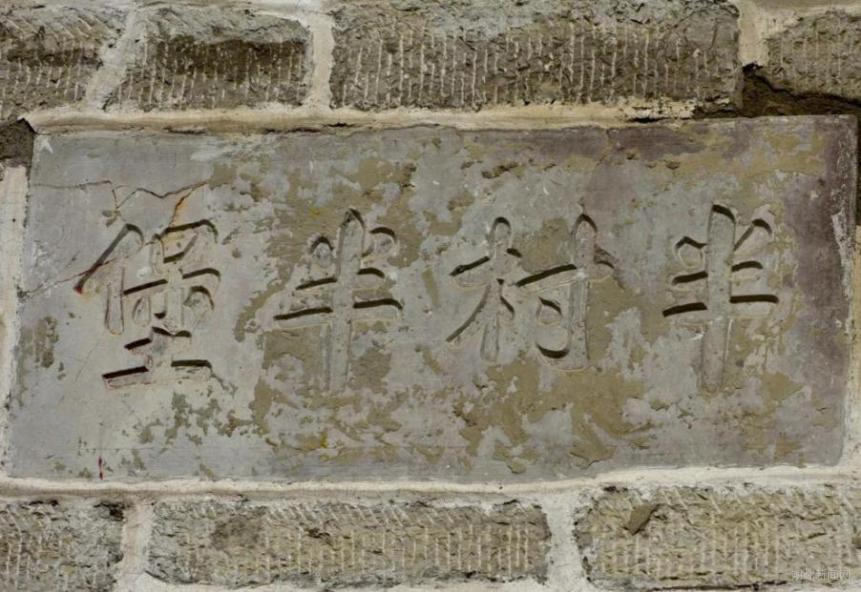

此外,纪县长还为李树洲故居题写了“常耻躬之不逮,欲寡过而未能”竖联,题写了“半村半堡,可耕可读”横联,以及“静远”横批。均镌刻镶嵌在“谁院”的石壁上,为“十二连城”增色不少,使该院不仅建筑风格独特,气势恢宏,而且传统文化氛围浓厚,彰显了院主人身份之高贵,素质之不凡。

2021年朔州市政府将“十二连城”整葺一新,成为我市一个著名景点,游客浏览观赏之余赞不绝口。

定远桥

定远桥,现存朔城区窑子头村。该村位于朔州南,西接边坡丘陵地域。桥沟纵贯南北,自古以来,每逢雨季洪水泛滥,桥沟两侧交通中断。清时朔州知州体察民情,于嘉靖九年(1804)修建定远桥,取安定长远之意。此桥单孔砖建,仿古代闻名遐迩的赵州石拱桥,五碹五铺,造型美观,做工精细,小巧玲珑,为朔州古代名桥。桥额砖质阳刻“定远桥”,书丹勒刻者不详。每字刻于一块边长40厘米的方砖上,配以砖雕花边,嵌入桥顶侧。三字行楷体,略带行书笔意。笔画行云流水,端庄大气,符合大众审美。