登陆/注册

退出登录

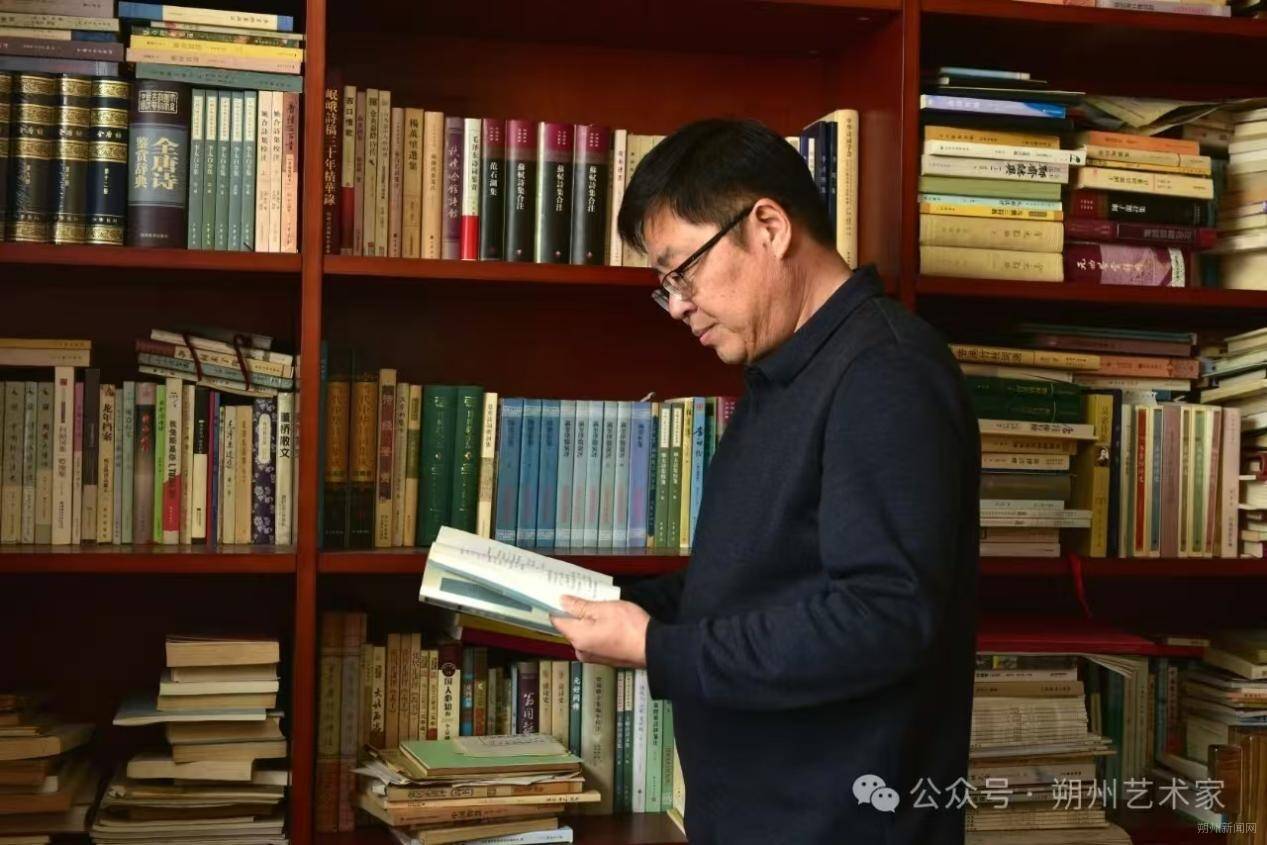

——记朔州市诗词学会会长师红儒的诗书之路

师红儒,网名烛焰,1971年9月生,朔州市作协副主席,朔州市诗词学会会长,中华诗词学会培训部高研班导师。山西省作家协会会员、山西诗词学会常务理事。中镇诗社成员、晋社副社长,《难老泉声》编委。出版有诗词集《烛影摇红》《紫陌吟香》《葵窗集》《马邑吟稿》。

有人问他为什么写诗。他淡然一笑。

为什么写诗?他亦长久思索着……

或许只是为了给自己一个交代!

“爱惜古今吟者意,暗留清苦此心存。”如果问当代哪些旧体诗人的作品能让我们恍若穿越唐宋,那一定有他—朔州市诗词学会会长师红儒。

诗有起承转合,人生亦如诗行。其中况味,对师红儒而言,唯有诗词才能道出一二。

“多梦生涯空暗省,此途诗道两岹峣。”此途和诗道如何交织在一起,岹峣之间,又是什么给予了师红儒一路的诗意力量和持守?我带着这样的疑问采访他时,他谦虚地说:其实也没啥,就是爱读书而已。正是这看似简单的“读书”二字,让他在物欲横流的时代边缘寻得了一方净土,最终他选择以古律的凝重精微和婉约明丽,在平仄之间浅斟低唱,在人生路上且行且吟。

师红儒的书房,虽然面积不大,但书柜满屋,书架上摆满了各种诗集、诗评和小说,还有好多繁体字版本的校注、汇评。他一边从书架上取书,一边说起他读这些书的感受,言语简洁却字字温润,虽只是三两句读书心得,但能明显感受到他对读书的痴爱。读书,让师红儒超越了时空的距离,与古今中外的诗人、先贤、作家们产生了强烈的精神共鸣。他开始生出纤细敏锐的触须,慢慢触碰这个世界,他审视生活的本真,捕捉内心的悸动。“昨日花开春气暖,空巢翁看燕巢空”“来去痴嗔一过客,沉浮天地几沙鸥”,那些自由流淌的情致和叩击心扉的思考,让他情不自禁地想诉诸笔端,让他拥有了一颗活泼泼的诗心。

一、勤勉致知

如果每个人的心中都有一颗种子,毫无疑问师红儒心中的种子就是文学。师红儒出生在广灵县一个偏僻贫穷的山村里,在那里度过了懵懂快乐的童年时光,后随父母举家搬迁到朔城区,勤谨的父亲和善良的母亲为他营造了平和温暖的家庭氛围,让他得以静下心来读书创作。1988年上高中时,他就办过文学社,社名启明星,他给自己起的笔名叫烛焰。当时的师红儒痴迷于写散文和诗歌,还尝试过写小说。读书自然一直是他的痴爱,他最先涉猎的是外国文学。为了丰富知识储备,学习文学家们的铺陈和叙事能力,托尔斯泰的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》,陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,福楼拜的《包法利夫人》,罗曼·罗兰的《约翰·克里斯托夫》,海明威的《老人与海》,都是师红儒废寝忘食阅读的书籍,他尤其喜欢波兰作家亨利克·显克微支和奥地利作家斯蒂芬·茨威格。师红儒希望通过阅读了解不同国家的文化、历史和社会背景,增长见识,拓宽自己的视野。1991年师红儒在太原读中专,他原本学的是会计专业。仿佛冥冥之中自有安排,某个寻常的午后,他信手翻开了《柳永词赏析集》和《唐宋词选析》,未曾想这两本书竟成了他诗词创作的启蒙之作。他突然发现原来中国古典诗词如此富有魅力,他深深迷恋上了那种含蓄蕴藉的独特韵味。

2008年3月师红儒注册了新浪博客后,看见有人写诗很动心,于是便开始学古人宴饮风流,寄情山水,吟风咏月,不久随兴吟诗填词成了他生活中不可或缺的一部分。师红儒出手很快,不断发表作品,关注他的人越来越多,令他一时颇为得意。某天一位网友提醒说他的诗不合格律,师红儒当时就懵了,啥叫格律?还有平水韵、入声字?这些陌生的字眼让他茫然之余,也为他撬开了古典诗词独具神韵的千年门扉。看似艰涩的文字法则,没有让他知难而退,反倒激发起他更进一步学习诗词创作的动力。他把平水韵、入声字表抄下来挂在床头,每天都要背诵复习,又买了王力的《诗词格律》和《汉语诗律学》认真学习,通过网络借助龙榆生先生的《唐宋词格律》《钦定词谱》和《白香词谱》,查阅许多久违的词牌格律日日研习。尽管当时经济拮据,但师红儒买书毫不吝啬,《唐诗三百首》《全宋词》《千首唐人绝句》《唐宋词举要》《元明清词三百首》这些合集他都反复诵读。中国古典文体简约精深,李商隐情感细腻、深沉,用典精巧繁密;杜牧诗风清新自然,诗作充满现实关怀;王维意境深远,诗中有画、画中有诗,在诗中常常融入禅宗哲理;李煜抒怀忧郁;柳永婉约、通俗而细腻;苏轼豪迈奔放……每当与这些穿越千年的诗心相遇,那种心神为之震颤的默契和久违,常常让他陶醉其中而无法自拔。

“花月缀新章,好伴春边读。”师红儒写起诗词来逐渐得心应手,博客上的人气访问量日渐飙升。他创作的1300多首诗词作品,也相继在各种杂志上发表,《中华诗词》《诗刊》《中华辞赋》《中国当代散曲》《当代诗词》《岷峨诗稿》全国各地百余种报刊杂志都刊登过他的作品。其中有些作品被省市志庆文集收录,有些在全国征文中获奖。“落拓浮生,勤勉无留恨。慷慨途程宜奋进,三千诗稿消寒嫩。”两年多过来,他感知生活的方式因此发生了改变,他的思想和情感找到了最熨帖的表达形式,自足之余师红儒更加坚定了创作诗词的信念。

“放歌投笔,恣啸山河,快哉少年胸臆”“逆水试舟,劲秋鉴草,磨砺苦出良器”,师红儒送给彼时正在求学的儿子的一首词,分明也是他自己苦读学诗的写照。2010年师红儒出版了他的第一本诗词集《烛影摇红》,2011年出版了第二本诗词集《紫陌吟香》。国学大师陈寅恪曾告诫他的学生“读书不肯为人忙”,师红儒做到了。从外国文学读起,从写散文、小说到近体诗的转变,师红儒的文学之路是一场渐趋沉静的修行。无论是柴米油盐的日常琐碎,还是觥筹交错的社交应酬;无论是案牍劳形的辛苦工作,还是得失取舍的事业抉择,都没有动摇他读书求知的信念。天道酬勤,短短五年间,虽然“风从浮绿枝头起,身在平常事里行。”但他心中那颗诗的种子,由“随缘自适,触处生春”,已然“言随意遣,兴寄高远”了。

二、慎身修永

朱熹说:“读书不可只专就纸上求义理,须反来就自家身上推究。”师红儒博览群书却从不囫囵吞枣,他特别注重治学的严谨性和个人修养。他认为诗词不仅是语言的艺术,更是精神世界的映照。文忌空谈,就如做人,要坦荡真诚勤勉,这也是他一直以来做人著文的原则。

作为一位诗人,师红儒的创作深受传统文化的熏陶,他的作品常体现出对古典文学的热爱与传承。李梦痴先生说师红儒严整稳健,平实自然,不以特技炫人,却能醇厚沉郁,处之日久,更见亲和,有古典主义的涵养。“年年暑寒诗笺旁”,《论语通译》《庄子注疏》《孟子》《资治通鉴》《剑南诗稿校注》《元明清词三百首鉴赏辞典》《林逋诗全集》《苏轼诗集合注》《陈维崧集》《瀛奎律髓汇评》,一排排名家诗集诗论,都是夜深人静时师红儒的精神食粮。令人惊叹的是那么多繁体竖排的书籍,《诗经楚辞鉴赏辞典》《广箧中词》《吴梅词曲论著四种》《碧鸡漫志校正》,对常人来说陌生而难以理解,但于他却甘之如饴。问及他是如何做到中外名著仔细研读每至深夜,诗集、诗评和校注更是常读不厌时,师红儒搓了搓手,露出标志性的憨厚笑容说:我就是喜欢读书,喜欢寻幽探微。从系统性地读诗词合集,到有针对性地读他喜欢的诗人的专集,再到读各位名家的注释笺注,他认为书读一两遍只是窥其门径,根本无法登堂入室,只有反复品读,才能体会到作者是如何捕捉意象,如何切入,如何表现不同的情感与人生体验。我开玩笑说他,这就是所谓的读一遍是客套,读三遍是相识,读到十遍才敢说声老友懂我吧。玩笑归玩笑,我翻阅他的书,正好看到王世贞的一段话:“首尾开阖,繁简奇正,各极其度,篇法也。抑扬顿挫,长短节奏,各极其致,句法也。点缀关键,金石绮彩,各极其造,字法也。篇有百尺之锦,句有千钧之弩,字有百炼之金。”的确如此,诸如此类的论述,一遍两遍岂能心领神会?师红儒又拿过一摞获诺奖和茅奖的小说,说这些小说他也要反复阅读,揣摩作家们在不同的时代背景下,怎样深层次刻画人物的形象和挖掘他们的心理活动,并将这种领悟不着痕迹地融入到自己的创作当中。听到这里,我忽然若有所悟——或许师红儒的诗心并非偶然天成,而是源于这份对诗词创作近乎虔诚的求索。我似乎快找到他成为诗人的答案了。

“节物华灯辉宝气,爱听人唤我书生。”读书是文化传承的重要途径。博观而约取,通过阅读经典,我们可以与古人的智慧对话,并将其融入现代生活与创作中。这一点,师红儒一直坚持身体力行。作诗清真雅驯,做人色正芒寒。《中庸》有言:“莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。” 真读书人,当以己心为镜,既照见古人肝肠,亦映出自家魂魄。正是因为多年锲而不舍对自我对世界的观照,师红儒的诗学修为堪称当代诗人的典范。

诗人作诗,或咏物或抒情或寓意,或者只是描绘一种感伤和惆怅。有人倡导写实,有人力推言志,也有人提倡新韵,但师红儒还是坚持自己的风格,诗词贵在有感而发,从无有处得字句,最后再归于无有,把身边的实物和感触通过文字勾勒出来,就是诗词这种文体的功用。他认为学古泥古这些话题不是我辈所能谈论的,新品和精品又是可遇而不可求的,只有通过不懈笔耕不断提高和夯实基础,才能让诗文敢于见人,经得起推敲。

师红儒的诗词作品常表现出对人生的深刻洞察和豁达情怀,如“看穿悲喜人先老,坐断炎凉气自安”。而他在《题周礼忠老师传统手艺诗五十二首》中,对生活中最为普通的劳动者表现出来的悲悯情怀尤为让人感动。“悯知焚炙为灰日,岁月唯艰生事辛”“心拙耘锄饶稼穑,手粗揉斫硬枝杈”“冷落磨坊连忆旧,思忧唯念食为天”“鼎巨盅轻两手铸,火又水营生最苦”。在师红儒的诗中,这些普通匠人为了生存,起早贪黑,胼手胝足的画面让人如临其境。清代叶燮说:“诗之基,其人之胸襟是也。”扎根于生活的土壤,时刻关注现实,对他人疾苦感同身受,用充满同情和理解的诗笔,映照出时代的变迁与生活的甘苦,让读者心有戚戚,这样的作品,怎能不打动人心?

读书不仅是知识的积累,更是对人生境界的提升。通过阅读,我们可以超越世俗的纷扰,达到内心的安宁与智慧。“二两清风,一盘菊露,岁月悠然越。”白居易在《与元九书》说:“诗者,根情、苗言、花声、实义。”经过十几年的求索和感悟,师红儒已然渐入佳境。中国诗歌学会会员、《汉诗界》编辑王丽华在《师红儒诗词作品赏析》中说:诗人只有真正打开灵魂的一隅,给予真情实感并从对人生对古今过往的思考达到一种境界的时候,生命状态才能达到一个崭新高度。诗词界的浮躁终将尘埃落定,大浪淘沙之后,留下来的必定是闪光的珠玑。“光阴百世几场醉,除却真情俱可删。”师红儒的这首《自题》可以说就是这段评论的绝佳注脚。

三、谦冲自牧

“珍惜少时心,一任东风动。”师红儒总是谦虚地说他不是专业作家,更没什么天赋,所有的诗作都是兴致使然。在学习诗词创作的过程中,他有机会认识了高履成、马斗全和滕伟明等各位老师,真人面前,才知道自己的差距有多大。想到曾经的沾沾自喜,他好久不敢动笔写诗。2008年就和师红儒加了QQ好友,后来和师红儒“浮大白,唱铜琶,两心遐”的《中华诗词》杂志责任编辑武立胜,鼓励他说:没有啥,不要怕,老虎能吼得,小猫小狗也能叫几声。“有月影、探书屋”,读书之于师红儒,不再是知识的单向传递,而是灵魂与文字的相互淬炼。《全元散曲》《唐音癸签》《随园诗话》《巢经巢诗钞序笺注》《文心雕龙》《茗柯文编》这些经典之作,让他“悲喜等闲去,澹然心自足。” 也让他笔下的诗句,褪去青涩,渐成气象。德国哲学家阿图尔·叔本华说:“没有独立思考的人,读书再多也只是两脚书橱。”读书不仅是接受知识的过程,更是培养独立思考能力的关键。师红儒的诗作精致凝练,观察细腻,体验深刻,这和他重视独立思考密切相关。他说书页翻动时,要听见自己思考的声音。正是这种对独立思考的执着,让他的诗作不仅和唐风宋韵完成了一场跨越时空的唱和,又在字里行间沉淀了现代人独有的生命体验。那些在平仄间跳动的文字,非徒得格律之形,实获风雅之神,师红儒的诗词终成“有根之木”,深得各位方家青睐。

师红儒在第四本诗词集《马邑吟稿》后记中写道:每读前人诗,清逸超旷处我亦寂寥,沉郁劲拔处随之怅惘,缠绵凄婉处伴之神伤,萧散淡泊处心向往之,潜移默化间日渐形成了澹荡的性格。这种澹荡融入生活的方方面面,心也逐渐沉静了下来,人也沉默了许多。师红儒人虽然沉默了,但是诗心并没有沉沦。

北岛曾写过:如今我们深夜饮酒,杯子碰到一起,都是梦破碎的声音。对师红儒和他的诗友来说,杯子碰到一起,是斗酒诗百篇,是“我有旨酒,嘉宾式燕以敖。”晋社是2013年在朔州筹创的,“啸歌撼,追忆当年冰鉴”,师红儒是发起人之一。《晋社成立十周年有贺次韵春义兄》诗中,他写道:“十年花月几徂迁,未改吾侪一慨然。”当年几位外地诗友来朔州雅聚,提到马斗全先生曾说过,山西目前没有能代表全省诗词水平的诗社,是不是应该把不同地域人品诗品俱佳的诗人组织起来,成立一个属于自己的诗社。同声相应,同气相求,师红儒一锤定音,起名为晋社。“守浮生鸥鹭心,投千古林泉契。春来宜敞怀,花好再倾杯。”他们的杯子碰到一起,就圆了一个梦,从此晋社享誉山右大地。“晋山晋水多情味,撩引诗人醉几回”“谈的是苏辛才调,李杜襟期,寻的是悼风后处,哀雁丘石”。

随着诗词创作水平的不断提高,2015年师红儒加入了中镇诗社。中镇诗社2002年9月成立于山西省洪洞县,因地近中镇霍山而名。社长马斗全,诗社以一批实力派中年诗人为主体,因其多次具有特色的活动和社员在诗坛的广泛影响,不仅在诗词界引起广泛关注,还被视为中华当代诗词的一个重要领域。加入中镇诗社后师红儒的眼界更开阔了,认识了好多大师名家,见贤思齐,非唯琢句,实为修心。他和这些当代诗界名流一同交游、雅聚唱和,诗词面貌有了新的改观,写诗也更谨慎了。

“重检馀情怜草碧,恐教此梦负花红。书诗累己真遗笑,故锁悲欢一箧中。”继2013年《葵窗集》出版七年后,2020年12月师红儒的《马邑吟稿》付梓。诗者,天地之心也。相比于前三本诗集,《马邑吟稿》题材更为广泛,内容更加丰富,他在创作中更多地融入了对家乡、历史和自然的深刻感悟,展现了他作为一名优秀诗人深厚的文化底蕴和人文精神,以及孜孜不倦的艺术追求。师红儒平静地说:天地广袤,世象繁复,而能择取片言只语尽括其精妙蕴奥,生亦足矣。而感谢生活,感谢每一个关心和帮助过他的人,是他在每一本诗词集发表之后,一定要发出的由衷心声。

四、惧盈守正

“与谁诗酒共寒温,孤怀藏澹月,劲节立青筠。”在师红儒漫漫诗意的人生旅途中,有几位老师不能不提。2012年年末,师红儒参加中华诗词论坛,幸遇山西散曲家高履成先生,他鼓足勇气向高履成先生求教。高先生鼓励他要多看书,多读古人诗,要明确自己到底喜欢哪位诗人,仔细研读。本以为高先生会对他的作品大加赞誉,没想到高先生未置一词,这让师红儒很快冷静下来。后来,他又认识了马斗全先生。马斗全先生的“生须至俭,诗宜温润”令他受益匪浅。师红儒说马斗全先生对他的诗一直不满意,一再对他强调:好诗是自然流露出来的,勿要堆砌,要做到返璞归真。诗道常健,四海一家,在各位先生方家面前,师红儒说他永远都是一个小学生,只有不断提升自己,用更多更好的作品来报答他们的知遇之恩和大力扶持。高履成先生去世后,师红儒怆然有作:“只茫茫追忆怎回前?又灼灼花开似去年,追翩翩鹤伴偿初愿”“局促怕问平生,辛勤道是吟行。寒怆依稀梦里,倚窗但忆先生。”读来令人动容不已。

加入中镇诗社后,滕伟明、周啸天、刘道平先生多次邀请他远下巴蜀参加岷峨诗会,“此生贪爱青山峻,清绝莫如岷与峨。”每一次和他们相处,“辛苦寻诗旅,中年枨触多。”2016年的一天,滕伟明先生和他约稿,他精心准备了一首七律,待发表后却发现,七律改为七绝,并改动了好几个字。“前事忆来犹可畏,经年清诲如闻。此生此景此情真。怜吾多懒拙,愧对苦吟人。” 在与斯文同道的交流学习中,他深深感受到了自己的不足和浅薄。几载光阴,他的诗作经历了一次又一次的蜕变,从追求“语不惊人死不休”的刻意,渐至“却道天凉好个秋”的淡然。见山仍是山时,何尝不是对诗道、对生命的双重领悟?

从南朝文学批评家锺嵘创作的现存最早的诗论专著《诗品》,到对当代影响力极大的龙榆生先生的《忍寒诗词歌词集》,以及《广箧中词》《沧浪诗话》《吴梅词曲论著四种》《白石道人诗说》《诗镜总论》《驼庵诗话》,师红儒对从古到今的诗评校注情有独钟,并深得其道,其中体悟,从他在《我眼中的好诗词》讲座中可见一斑。论诗与诗人,品鉴历代诗人风格,讲述诗歌创作的“六关”,两个多小时的含英咀华、引经据典,仿佛信手拈来。“释卷应怜千古暂,属文谁似一心孤。”无论是深夜苦读,还是发表诗集,师红儒一直告诫自己,勿躁,勿满。生有涯,而知也无涯。“惜无惊人句,诗也驻年华”,师红儒治学严谨和持之以恒的精神着实令人敬佩。

周啸天教授说:什么是诗人?凡用全身心去感受、琢磨人生而又有几分语言天赋的人,便有诗人的资质。诗才,是从阅读中产生的。读到什么份上,才可能写到什么份上。读到见了诗家三昧,不写则已,写必不落公共之言,下笔即有健语、胜语、妙语,而无稚语、弱语、平缓语。这段话用在师红儒身上恰如其分。说到读书,我们都有自己的体会,但师红儒读书,不仅涉猎的范围广,而且很多书他都读过八九遍以上。有诗友采风时和他聊天,得知他读了九遍《水浒传》,大为惊异。知道师红儒的诗写得好,但不知道为什么写得这么好。清代钱泰吉《舅氏沈味蔗先生录先宜人诗书后》:“古人云‘读书百遍,其义自见’,又云‘思之思之,鬼神通之’,非虚语也。”今日方知真有其人,原来“时讯多寥落,繁花半在书”。

敬畏传统,敬畏诗道,持守初心。“寒极一隅清,浮生志、黄菊青竹。”作为一名诗人,师红儒不仅擅诗、工词,而且在散曲创作上也颇见功底。有位老师曾这样说:一部唐诗半三晋,十分元曲六河东。山西散曲创作在全国很有影响力,高履成先生在散曲创作方面独树一帜,他鼓励师红儒从模仿优秀散曲开始写起。十余年来,师红儒读遍《元明清散曲选》《全元散曲简编》《全明散曲》《曲律注释》等和散曲创作有关的著作。功夫不负有心人,他的散曲作品也开枝散叶,并荣获过大美绥宁绿洲杯全国散曲大赛一等奖。读他的散曲,当行本色,深得散曲雅中求俗的真谛。

师红儒说勤、慎、谦、惧这四个字一直被他奉为人生信条。他十几年如一日,以勤学习,以慎修身,以谦传承,以惧敬畏,在这个信息碎片化、快餐文化大行其道的时代,坚守着优秀传统文化,以自身的实践,向世人展示了阅读与诗词的魅力,也为我们现代生活增添了一抹浓厚的古韵书香。

五、知行合一

为什么写诗?也许只是为了给自己一个交代!这个交代是什么呢?师红儒在《一片冰心在底层——浅析刘道平先生甘孜游组诗艺术风格》文中写道:诗人必须要有高远的器识和敢为天下先的胸襟,要有“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”的使命感。细读道平先生的这组纪游诗,诗旨独具,守素隐拙……自非怀有大见识、大心胆、大学力、大体悟者难以言出。这段话也道出了他自己向往和追求的境界。师红儒平素不善言谈,一直谦虚地说:我没什么好写的,非常简单的一个人,履历也简单,一辈子就做了一件事。但就是这个看似简单而木讷的人,默默肩负起了传承和弘扬中华优秀传统文化的重任。

《马邑诗词曲》创刊三周年之际,师红儒用一首《满江红》寄托“骚雅事,同侪乐”。“旷古豪情皆可赋,边山明月遥相托。” 《马邑诗词曲》创刊于2014年,是朔城区委宣传部主管,朔城区文联主办的内部资料性刊物,由师红儒主编。旨在弘扬中华传统诗词文化,宣传推广朔城区悠久的历史底蕴和马邑文化。为了《马邑诗词曲》的编撰发行,师红儒对组稿内容严格把关、对作者和稿件的质量、版面的设计各种细节都要力求完美,可以说,这是师红儒另一种形式的作品。这册看似朴素的内部刊物,实则是朔州千年文脉的接力棒,不仅浸透着他的心血,也是他深藏的一份情怀。

“尽知塞上多豪气,只今朝、莫说当时。”十几年前时任山西诗词学会会长的时新先生在与师红儒的一次谈话中,语重心长地说:朔州目前有可观的诗词创作者,其中已有代表性的诗人,如果能把这些诗人团结在一起,相互交流学习,以后可形成在诗界有影响的“塞上长风”。这次谈话给了习惯于独善其身的师红儒莫大的鼓励和动力,他开始认真思考要为诗词的发展做些什么。自古诗人是一家,当师红儒把自己的想法和赵志霄、康彩兰、杨静函这些痴迷于传统诗词的热心人交流后,大家纷纷响应。2016年9月,塞上吟坛诗词沙龙横空出世。沙龙采取同题诗词写作的形式,一经推出,立刻引起中华诗词学会、山西诗词学会和其他诗词组织的重视和关注,多位诗人的作品在《中华诗词》《中华辞赋》《难老泉声》等专业刊物和微信公众号平台选登,并多次在全国诗词赛事中斩获大奖。2019年7月,在朔州市文联李志斌主席的鼓励支持下,塞上吟坛同题作品结集出版。“乡关信美凭谁赋,座中人,不负狂名”。塞上长风的墨香漫过了雁门关,书页间游走的是金戈铁马的遗响,更是朔州诗人重构边塞诗学的雄心。

“胸中丘壑,只待春来,陈词早换。”成立一个有活力、有时代担当的、弘扬中华传统文化的诗词组织,是师红儒和朔州诗词爱好者一贯以来的梦想。“云朔酣歌唱到今,当年诗业好追寻。”在市委宣传部、市文联和市作协的大力支持下,朔州市诗词学会于2020年9月成立,师红儒任会长,“投契续诗骚,一日清心目。”同时创办的“诗词朔州”公众号,目前已发表诗友作品三百多辑,创作的诗词作品有万首之多。诗会坚持每季度一次向国内多种诗词刊物推荐诗友的优秀作品,朔州诗人的优秀作品走出了雁门关,走向了全国。2025年“诗词朔州”公众号还被中华诗词学会评为市县级优秀诗词公众号。

师红儒始终怀揣对诗词的敬畏之心,认为诗词创作不仅是一种艺术表达,更是一种文化责任。“马邑起长风,白草连云麓。感处是苍茫,吹散长城曲。”在师红儒的筹措安排下,诗词学会每年都要举办各种主题采风活动,让大家亲身感受家乡山川河流的雄浑壮阔,了解新时代城市乡村民风的巨大变迁,极大地调动了诗友们的创作热情。自2021年始,每年岁末《朔州市诗词学会会员作品集萃》便如期而至,内容涵盖自然风光、历史遗存、时代新风诸多方面,这是诗友们笔底的心跳与体温,也是一份珍贵美好的记录。师红儒还参与编辑了《百名诗人咏朔州》和《历代咏朔诗选》,编书如筑长城,一砖一瓦都是对历史的交代。后之览者,看到的不仅是诗词的韵律,更是一座城市在时光长河中留下的文化基因。

诗词人才建设工程是中华诗词事业的“培根”工程。为此中华诗词学会邀请著名诗人、诗评家、诗学教授、诗词编辑担任导师,采取导师挂牌、限额招收方式,发现并培养诗词人才,为中华诗词事业的可持续发展提供有力的人才支撑。在中华诗词学会诗教培训部举办的2023秋季函授班(第二十二期)高研班导师阵容中,师红儒作为目前山西省唯一入选的导师赫然在列。桃李不言,下自成蹊,相信在他的指导和引领下,高研班学员的创作水平能得到进一步的提高。

“汝果欲学诗,功夫在诗外。”陆游的这句诗,很多人都耳熟能详,但真正能做到的人少之又少。看着师红儒书柜里厚厚的六本《剑南诗稿校注》,想象他“半生行履迹,缀文耽清简,但求吾适”的历程,我找到了他之所以成为诗人的答案。那是一种近乎虔诚的修行——案头是永远翻开的书卷,脚下是永不停歇的跋涉。在典籍研读与山川行旅之间,在人生际遇与诗友唱和之际,他始终践行着“读万卷书,行万里路”的古训。十几年过来,他的足迹遍布全国各地,浙江,山东,四川,湖北,广东,陕西,内蒙古…… “抿一口忆海陬,抿一口遥天北。雁山梅雨,手上离杯。鸥鹭机,林泉契,也赛似当年旗亭会。大龙湫惹得意兴翩飞。流光逝矣,诗情紧随,直压弯新月如眉。” 师红儒将平生所读、所行、所遇,最终凝聚成发自灵魂深处的万千歌吟,这或许就是诗心最本真的模样。

《诗镜总论》陆时雍语:“绝去形容,独标真素,此诗家最上一层。”罗曼•罗兰曾经说:“世界上只有一种真正的英雄主义,那就是看清生活的真相后,依然热爱生活。” 烛焰这个笔名,在师红儒的案头摇曳了三十余载。这簇微光,不是书斋里的风雅点缀,而是一个诗人向这个浮华时代递交的精神徽章——它虽是微光,但更是一种态度,这种态度是师红儒对诗词始终怀有的那颗敬畏之心、勤勉之心、赤子之心。

“澹怀青衿心幽远。书生气、今时重看。”有些情怀,和有些人根本就是天造地设。今时,是昨日,亦是明朝;书生,今时之,昨日之,亦是明朝之。

譬如师红儒。

(图片拍摄:周礼忠)