登陆/注册

退出登录

1.【新华网】三一硅能朔州市平鲁区200MW暨340MW光伏发电项目开工

日前,三一硅能朔州市平鲁区200MW暨340MW光伏发电项目举行开工仪式。

三一硅能朔州市平鲁区200WM和340WM光伏发电项目分布于凤凰城、下水头、双碾等乡镇,项目计划2025年9月正式投产。项目投产后将为当地绿色节能减排,包括二氧化碳和二氧化硫减排带来积极影响,有效带动当地绿色发展。

三一绿能有限公司总经理黄彬在致辞中表示,三一集团将与各方合作伙伴紧密合作,协同发力,为朔州绿色新能源产业发展添砖加瓦,带动当地产业人才队伍建设,推动新的领域合作事项,共同书写企地合作新篇章。

凤凰城镇组织委员杨星表示,镇党委、政府将认真做好各项服务保障工作,全力保障企业按时投产达效,通过推动企业发展,为全镇经济转型注入新动力。(李凯君 陈晓慧 刘国霞 )

[责任编辑:武斌]

【长按识别二维码观看原文】

2.【CCTV17.三农长短说】山西朔州:洋葱收获 绿色种植提升品质不愁销

摘要:立秋过后,就会有一波丰收的小高峰,山西朔州的老乡就开始收洋葱了。在山西朔州东村的洋葱种植基地,洋葱已经成熟,村民们正在采收。今年,当地在洋葱种植过程中采用了节水滴灌、病虫害绿色防控等技术,洋葱的品质得到了显著提升。

【长按识别二维码观看原文】

3.【CCTV13.新闻直播间】山西山阴:治理采煤沉陷区 发展向日葵经济

摘要:在山西省朔州市的山阴县,万亩向日葵正在连片地绽放,形成了一片金灿灿的花海。山阴是山西北部的煤炭大县,当地对采煤沉陷区进行覆土修复的时候,通过土地流转的方式来规模化地种植向日葵,不仅实现了生态的修复,也带动了当地群众增收。

【长按识别二维码观看原文】

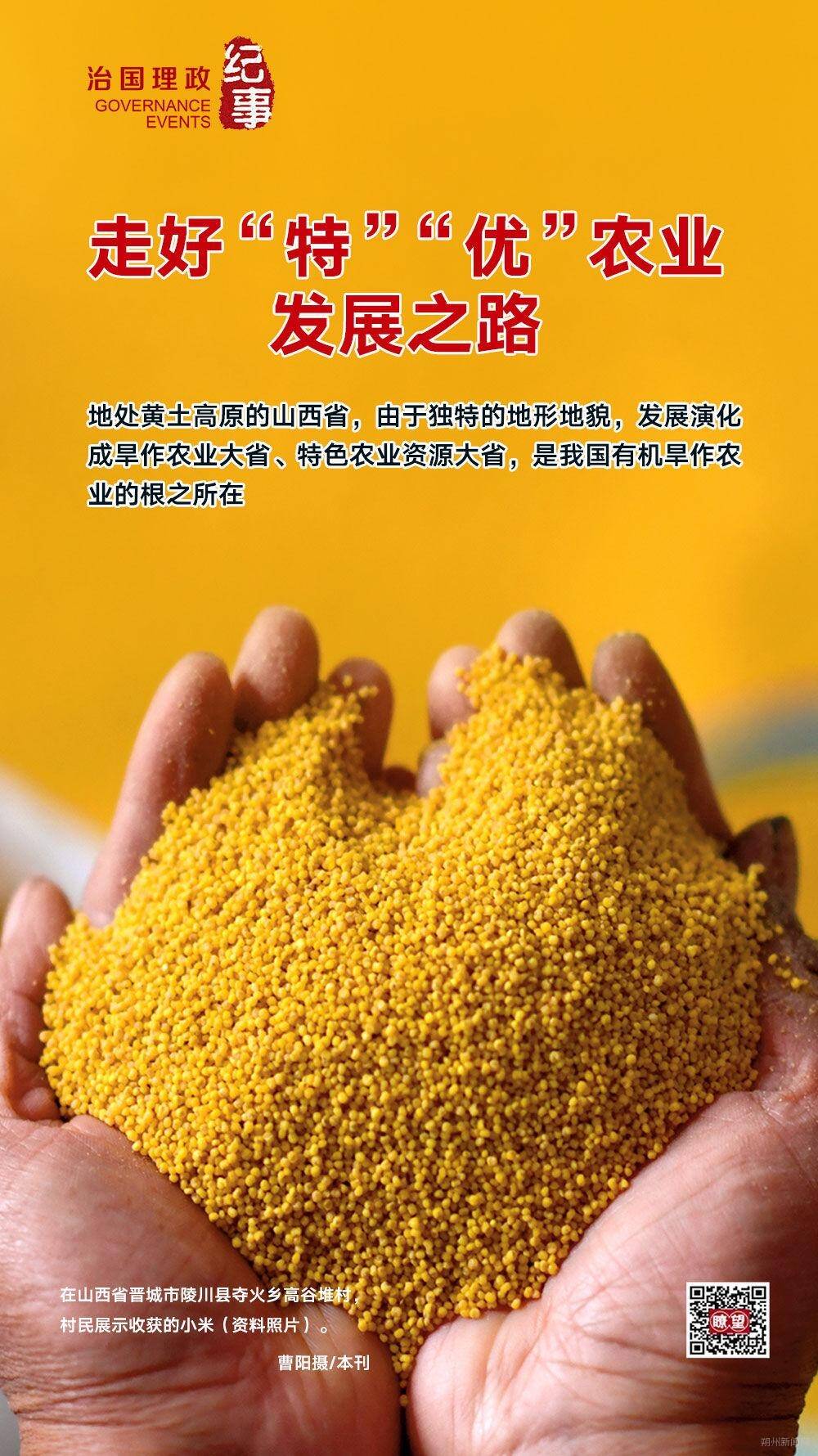

4.【人民网】瞭望·治國理政紀事︱走好“特”“優”農業發展之路

◇2020年5月,習近平總書記在山西考察時強調,山西山多地多、地貌多元、氣候多樣,這種獨特的資源稟賦決定了山西農業的出路在於“特”和“優”。要深入推進農業供給側結構性改革,提高農業綜合效益和競爭力。

◇山西實施“特”“優”農業戰略的一項重要舉措,就是打造“南果中糧北肉”出口平台和“東藥材西干果”商貿平台,進而布局生產基地、產業鏈條、科技研發、加工園區、綜合服務、休閑旅游等功能模塊,推動傳統農業轉型升級。

◇代州黃酒、山西老陳醋、平遙牛肉……一方水土“養”出一方特色產業,山西成功創建11個國家現代農業產業園、10個國家農業現代化示范區,推動高粱、蘋果、中藥材、谷子和肉羊入選國家重點產業集群,打造了包括代州黃酒在內的7個省級涉農專業鎮、50多個市級特優農業專業鎮,並從加強技術創新、建設公共服務平台、完善物流體系等方面,推進農業高質量發展。

◇從點上突破到面上推廣,截至目前,山西已創建43個有機旱作農業標准化示范區,選育引進抗旱節水品種900多個,建設高標准農田2488萬畝,實施高效節水灌溉工程448.9萬畝,推廣水肥一體化50多萬畝。

◇去年山西共培育了46家省級農業產業化聯合體,100家省級農民合作社示范社、200家省級示范家庭農場。其中,脫貧地區新型農業經營主體發展到5.6萬家,帶動97.39萬脫貧人口融入產業鏈、價值鏈。

文|《瞭望》新聞周刊記者

“人說山西好風光,地肥水美五谷香。”地處黃土高原的山西省,由於獨特的地形地貌,發展演化成旱作農業大省、特色農業資源大省,是我國有機旱作農業的根之所在。

2020年5月,習近平總書記在山西考察時強調,山西山多地多、地貌多元、氣候多樣,這種獨特的資源稟賦決定了山西農業的出路在於“特”和“優”。要深入推進農業供給側結構性改革,提高農業綜合效益和競爭力。

這為山西農業指明了前進方向,提供了根本遵循。貫徹落實習近平總書記重要指示精神,山西省委、省政府深入實施農業“特”“優”戰略,堅持把發展有機旱作農業作為帶動現代農業發展的戰略性基礎性工作,每年制定工作計劃,每年召開現場觀摩推進會。市縣均成立相應的領導小組,列支專項資金,推動工作落實。

2022年3月,農業農村部與山西省人民政府簽署《共同推進山西有機旱作農業發展戰略合作框架協議(2022—2025年)》,共同推動山西蹚出一條干旱半干旱地區農業現代化的新路子。

立足有機旱作特色優勢,山西整合集聚各方科研資源,成立國家旱地農業科技創新聯盟有機旱作專業委員會,完善農科教產學研協同機制,在旱作良種攻關、農技集成創新、水土肥協同利用等方面取得突破,推動有機旱作農業技術體系基本成型,生產體系初步完善,經營體系日趨成熟,農業生產方式得到有效轉變,資源利用水平、生產水平、品牌影響力明顯提升。

山西多項有機旱作經驗和技術持續推動農民增收農業增效,並在全國領先,成為現代農業高質量發展的“山西樣板”。截至目前,山西累計培育了山西小米等12個省級區域公用品牌、運城蘋果等46個市級區域公用品牌,擁有綠色、有機認証有效產品2058個,地理標志農產品數量位列全國第四,雜糧種質資源近4萬份,居全國首位。

村民在位於山西省大同市雲州區唐家堡村的大同黃花有機標准化種植基地內採摘黃花(資料照片)楊晨光攝/本刊

錨定“特”“優”打造特色產業體系

山西是全國11個糧食產銷平衡區之一,但從大食物觀的角度看,山西不僅是著名的小雜糧王國,還是全國干鮮果優勢區、黃土高原夏秋蔬菜優勢區、道地中藥材之鄉、牧區半牧區省份,農產品富有特色、資源豐富。

山西省委副書記、省長金湘軍表示,立足資源稟賦優勢,山西堅持“特”“優”戰略,著力打造農業產業強鎮和特優農業產業強縣,全產業鏈推動農業高質量發展。山西省農民人均可支配收入去年增長8.3%,增幅高於全國,其中脫貧人口人均純收入增長15.6%。

圍繞農業“特”“優”資源稟賦,建設五大出口和商貿平台,構建多元化食物供給體系,帶動產業轉型升級。

今年初,產自忻州市靜樂縣的5箱50千克藜麥粉空運出口法國,這是山西藜麥粉首次出口,也是山西(忻州)雜糧出口平台建設的成果之一。地處北緯38度“黃金生物帶”的忻州市被譽為“中國雜糧之都”,全市共有15大類900多種雜糧,種植面積360多萬畝,是五大平台中“中糧”的代表。

山西省農業農村廳副廳長趙文志說,山西實施“特”“優”農業戰略的一項重要舉措,就是打造“南果中糧北肉”出口平台和“東藥材西干果”商貿平台,進而布局生產基地、產業鏈條、科技研發、加工園區、綜合服務、休閑旅游等功能模塊,推動傳統農業轉型升級。

經過幾年建設,五大平台已初步建成,牽引帶動農產品貿易規模和出口額快速增長。2023年山西農產品出口額13.63億元,同比增長10.6%,產品主要出口至東盟、阿聯酋、歐盟、韓國、美國等市場。

依托五大平台建設,山西在推動糧食生產的同時,形成了太原以南邊山丘陵區的水果優勢產業帶,晉中、晉南等盆地為重點的設施蔬菜和夏秋冷涼蔬菜核心生產區,太行山、太岳山、恆山、呂梁山、晉南邊山丘陵5大道地中藥材生產優勢區和雁門關區草食畜牧業肉羊奶業黃金產業帶。

一批“特”“優”農業品牌嶄露頭角,不斷擦亮“有機旱作·晉品”的品牌形象。目前,山西已創建了山西小米、山西陳醋等12個省級區域公用品牌,評選出運城蘋果、平遙牛肉等46個市級區域公用品牌,發布了100個功能農產品品牌,大同黃花、嵐縣馬鈴薯、沁州黃小米獲評中國百強農產品區域公用品牌,推動“特”“優”農產品逐步邁向高端市場。

調整優化農業生產力布局,把分散的農業特色資源集聚起來,向產業鏈下游發力,培育農業高質量發展新引擎。

好原料要想產生好效益,必須通過加工轉化實現產業化。山西發揮龍頭企業的牽引作用,大力發展農產品精深加工、產地初加工,通過強龍頭、補鏈條、興業態、建集群,推動鄉村產業全鏈條升級。

產自山西代縣的代州黃酒,由當地種植的黍米釀制而成,酒質醇厚、色澤金黃、溫和醇香,有著深厚的歷史文化積澱。但隨著時代變遷,代州黃酒一度淡出人們的視野。

2022年9月,代州黃酒專業鎮被確定為山西省首批十大重點特色專業鎮之一。當地以此為契機,錨定“建設北方黃酒主產區,打造北方黃酒酒都”目標,通過出台扶持政策、優化政務環境、強化人才招引培育等賦能產業發展,並實施主體倍增、產品研發、數字轉型等八大工程,初步形成酒旅融合、產城融合的發展格局,推動代州黃酒產業聚企成鏈、助鏈成群、集群成鎮。

2023年7月,代州黃酒產業集群被認定為省級中小企業特色產業集群。到去年底,代州黃酒專業鎮各類經營主體達155家,黃酒總產能13萬噸,產量7500噸,產值突破3億元。在不久前舉行的第二屆山西特色專業鎮投資貿易博覽會上,代州黃酒衍生產品黍米鍋巴和新品氣泡黃酒首次亮相,為產業發展增添新亮點。

代州黃酒、山西老陳醋、平遙牛肉……一方水土“養”出一方特色產業,山西成功創建11個國家現代農業產業園、10個國家農業現代化示范區,推動高粱、蘋果、中藥材、谷子和肉羊入選國家重點產業集群,打造了包括代州黃酒在內的7個省級涉農專業鎮、50多個市級特優農業專業鎮,並從加強技術創新、建設公共服務平台、完善物流體系等方面,推進農業高質量發展。

一批“小特產”升級為“大產業”。經過努力,山西現有省級農業龍頭企業近千家,全省農產品加工業銷售收入達3790億元,縣級以上龍頭企業帶動農戶274萬戶,吸引農民就近就業超31萬人。

拓展鄉村功能,推動農文旅融合發展,把鄉村“沉睡的好資源”變成“致富的活資產”。

散落在三晉大地上豐富的“特”“優”農業產業,蘊含著極具特色的北方農耕文化和傳統文化,是山西推動農文旅深度融合的寶貴資源。

通過農文旅融合,一批大山深處的小縣小村快速出圈。地處呂梁山深處的岢嵐縣將鄉村旅游與現代農業、生態農業相結合,連續七年舉辦鄉村文化旅游季,50萬畝沙棘從過去的“野果果”變成了“金豆豆”﹔大同市陽高縣守口堡村依托遍地杏樹和長城古堡,吸引著絡繹不絕的外地游客,每年的杏花節旅游周期客流量近5萬人,帶動餐飲等相關產業收入100多萬元。

杏花節、槐花節、山楂花節……近年來山西各地與“特”“優”農業資源有關的鄉村旅游密集上新,鄉村度假型、文化村落型、農業觀光型、美食體驗型等鄉村旅游業態涌現。今年一季度,山西接待鄉村旅游游客663.57萬人次,越來越多的村民走上“旅游路”,吃上“旅游飯”。

山西省朔州市右玉縣張千戶嶺養殖專業合作社的工作人員王吉在喂羊(資料照片)原勛攝/本刊

工作人員在山西省長治市平順縣龍溪鎮龍鎮村農旅產業融合發展示范園內查看醋的成色(2024年5月10日攝)楊晨光攝/本刊

有機旱作實現生產與生態互惠

糧食生產根本在耕地、出路在科技。山西地處黃土高原,光溫條件普遍較好,但水資源匱乏,有機旱作是山西農業的一大傳統技術特色,也是發展潛力所在。

所謂有機旱作,通俗地講,就是把農業看成一個活的生命系統,盡可能減少化肥、地膜、農藥等化學品投入,多挖掘利用廢棄秸稈、果枝、動物糞肥等有機能量,實現水、土、肥、藥等資源的高效利用,讓地越種越肥,實現生產與生態互惠。

山西將發展有機旱作農業納入實施鄉村振興政策措施給予推進,並持續加大投入,完善保障機制,近年來累計投入有機旱作農業專項資金8億元,帶動市縣財政和社會資本投入100余億元,直接和間接經濟效益數倍增值。

加強科技引領,整合產學研資源,注重集成創新,初步形成了增產增效的有機旱作技術體系。

今年5、6月份期間,山西各地平均降水量僅為38毫米,較常年同期偏少三成以上。在晉中市榆次區李坊村的有機旱作農業試驗基地,望著地裡齊齊整整的玉米小苗,村民韓明堂禁不住說:“探墒播種抗旱技術真是及時雨,出苗效果好,收成有保証了。”

韓明堂所說的抗旱技術全稱叫“旱地玉米探墒播種抗旱保苗藝機一體化技術”,由山西農業大學王娟玲研究員帶領山西有機旱作農業創新團隊多年研發而成,2023年被農業農村部列為十項重大引領性技術之一。

整合農業科研資源,山西不斷提升在有機旱作領域的技術創新能力。山西農業大學有機旱作農業重點實驗室進入農業農村部的部省共建重點實驗室名單,黃土高原特色作物優質高效生產省部共建協同創新中心、國家特色雜糧作物種質資源中期庫(太原)、山西省后稷實驗室等一批高水平科研平台陸續落地見效。冬小麥-夏玉米水肥一體化高產栽培、小麥探墒溝播適水減肥抗旱栽培和谷子旱地全程機械化生產3項技術入選全國糧油類農業主推技術,旱地玉米超深鬆一次分層施肥增產技術獲評全國五大肥水增產增效技術之一。

聚焦作物生長全環節,山西構建發布了由400余個標准構成的有機旱作標准體系(1.0版),制定了100余項山西有機旱作地方標准,發布了30項“有機旱作·晉品”團體標准,初步形成了涵蓋不同生態區域、不同水源條件、不同灌溉方式、不同作物類型、功能逐漸完備的有機旱作技術體系。

加快技術推廣,提升有機旱作技術覆蓋率,打造獨具山西特色的全省域有機旱作示范區。

在山西雜糧中,小米尤為著名。長治市沁縣種植的“沁州黃”是山西小米的代表,被當地人稱為“金珠子”。華北地區傳統的谷子播種期在“小滿”前后一周,但常因出苗期干旱而導致出苗率不高。

2021年冬天,長治市農業農村局與山西農業大學姚建民專家團隊聯合開展“冬播谷子”技術試驗,將當地谷子播種期調整為11月下旬至12月中旬以及翌年3月中下旬,實現秋雨冬雪兼用、春雨全用,產量增加10%以上,成熟期提前近1個月。

作為山西省政府確定的首個有機旱作農業示范區,長治市財政每年拿出1000萬元支持示范創建,去年起又追加了500萬元,用於推進全市“冬播谷子”技術發展。目前,長治市已總結推廣了60項有機旱作農業生產模式,選育玉米、谷子、大豆等旱作良種100余個,秸稈綜合利用率、農膜回收率分別達到90%、80%以上,化肥農藥施用量保持負增長。

從點上突破到面上推廣,截至目前,山西已創建43個有機旱作農業標准化示范區,選育引進抗旱節水品種900多個,建設高標准農田2488萬畝,實施高效節水灌溉工程448.9萬畝,推廣水肥一體化50多萬畝。今年,山西制定了有機旱作集成技術示范行動實施方案,要求大面積推廣有機旱作技術,再建設40萬畝玉米、小麥集成技術示范區。

在位於山西省晉中市平遙縣的平遙古城南大街的一家平遙牛肉店內,工作人員展示一款牛肉產品(資料照片)楊晨光攝/本刊

新型農業經營主體讓小農戶融入大產業

山地丘陵地貌佔山西總面積的八成,集中連片耕地佔比低,地塊分散。如何在這種復雜地形下實現農業集約化經營和富民增收,無疑是一個難題。

經過多年探索實踐,山西從大力發展農業生產托管、培育農業產業聯合體等多方面著手,讓各類新型農業經營主體協同配合,帶動小農戶蹚出致富路,探索出一條農業集約化經營的新路子。

農業生產托管,帶動普通農戶發展適度規模經營,推動新技術集成應用,“托”出農業生產新效能。

山西把發展農業生產托管作為推進農業生產性服務業、帶動普通農戶發展適度規模經營的主推服務方式,大力推進“農戶家庭經營+農業生產托管服務”,促進小農戶和現代農業發展有機銜接,提升了農業綜合效益和競爭力,還對糧食單產提升起到了積極作用。

在山西省臨汾市翼城縣中衛鄉浮圖村,家有4.5畝地的農戶劉成華當起了“甩手掌櫃”。“我把地全程托管了,現在外出務工也不用在收獲季趕回來收糧了。”劉成華說,過去農戶忙著外出務工,農田隻種不管,小麥畝產也就六七百斤。如今托管出去,生長期有人打藥施肥、收獲時收完送麥上門,全程現代化、耕作更細致,正常年景小麥畝產達到1000斤以上。

劉成華是翼城縣眾多小農戶的一個縮影。在翼城縣,農業生產托管組織通過提供標准化服務,實現單環節或全程托管縣域全覆蓋,其中全程托管面積達到5.2萬畝,畝均節本增效355元,畝均增產近200斤,小農戶真切享受到了農業現代化的紅利。

為規范農業生產托管,山西出台了全國首個農業生產托管服務條例,鼓勵各市縣強化托管服務方式創新。山西省農業農村廳還分別與18家金融機構簽訂戰略合作協議,與保險公司聯合開展農業生產托管綜合金融服務,推出小麥玉米種植補充保險等20個“托管險”產品,為托管服務中人員、車輛等提供兜底保障。

到去年底,山西圍繞農業生產托管服務的各類服務主體有2.8萬個,服務帶動農作物播種面積3300萬畝,穩定服務小農戶310萬戶。

農業產業化聯合體,將多元經營主體串珠成鏈,推動三產深度融合,帶動農戶增收。

呂梁市臨縣的青塘粽子現在是遠近聞名的特色食品。曾經的貧困村臨縣安業鄉前青塘村利用盛產葦葉的獨特優勢,發展起粽子產業﹔通過技術升級,這種時令食品得以擴大銷售半徑,成為可持續的特色產業。

靠走街串巷賣粽子讓村民們實現了脫貧,產業化粽子生產讓前青塘村走上了致富路。前青塘村黨支部書記張新文說,回望小小粽子打開的鄉村振興路,離不開農業產業化聯合體的獨特作用。

早在2012年5月,張新文就開始從事粽子產業。粽子高溫滅菌技術被攻克后,青塘粽子開啟了產業化發展之路,新的經營體系逐步構建起來:村民在粽子廠打工包粽子,月收入可達上萬元﹔攢點錢就可以自己購買真空包裝機、進原料開家庭工廠﹔再掙了錢可以買滅菌罐承攬高溫滅菌業務﹔再干大了就可以建廠房了。隨之而來的龍頭企業、區域品牌、產業生態讓青塘粽子的鄉村振興之路越走越扎實。

現在前青塘村的粽子產業已經形成大、中、小企業齊發力的產業梯隊,龍頭企業青塘粽子食品公司年產值幾千萬元,10家左右的規模企業年產值幾百萬元,還有100多家年產值幾十萬到一百萬元的家庭工廠。粽子產業輻射帶動了當地的黃米種植、黃河灘棗和棗花蜜以及包裝、運輸等產業,全產業鏈產值累計達3億元。

過去隻干家務活的村民王艷平,現在成了賺錢能手。去年,她一人在家包粽子,毛收入就有十多萬元。據安業鄉政府不完全統計,2023年前青塘村和后青塘村的粽子銷售額達1.5億元,創造就業崗位3000個左右。

包括青塘棕子加工產業聯合體在內,去年山西共培育了46家省級農業產業化聯合體,100家省級農民合作社示范社、200家省級示范家庭農場。其中,脫貧地區新型農業經營主體發展到5.6萬家,帶動97.39萬脫貧人口融入產業鏈、價值鏈。如今放眼三晉大地,滿目蔥郁,田間地頭處處充滿生機和希望。

山西省委書記、省人大常委會主任唐登杰表示,山西將深入學習貫徹習近平總書記關於“三農”工作的重要論述和對山西工作的重要講話重要指示精神,扛牢保障糧食安全責任,錨定“特”“優”戰略,堅持藏糧於地、藏糧於技,緊盯耕地、種子兩個要害,強化科技和改革雙輪驅動,走好有機旱作農業路子,積極發展高效節水農業,深化落實科技特派員制度,多措並舉提升農業綜合生產能力﹔學習運用“千萬工程”經驗,著眼促進城鄉融合發展,聚力做好“土特產”文章,積極推動一二三產業互補、農文旅融合、農工商互動,不斷培育壯大鄉村特色優勢產業,推動鄉村產業全鏈條升級,加快把農業建成現代化大產業﹔完善產業發展聯農帶農的利益聯結機制,推動新型農業經營主體扶持政策同帶動農戶增收挂鉤,促進農民持續穩定增收,不斷開創鄉村全面振興新局面。

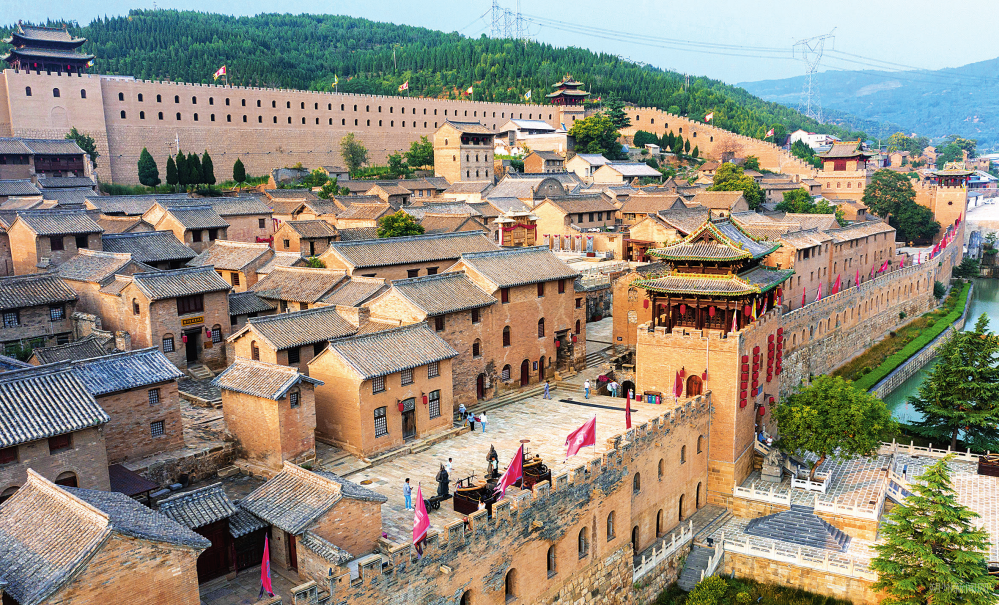

游客在山西省晉城市沁水縣湘峪村的湘峪古堡參觀(2024年7月11日攝)詹彥攝/本刊

(採寫記者:趙東輝 梁曉飛 許雄 張磊)

(責編:趙光霞、袁勃)

【长按识别二维码观看原文】

5.【CCTV13.新闻直播间】山西朔州:出现大范围降雨 需做好监测防范

摘要:从今天凌晨开始,山西省朔州市出现大范围降雨,今天白天大部分地区仍有中到大雨,此次降雨过程虽有效缓解了前期的旱情,有利于降低森林草原火险等级,但连续降雨也极易引发地质灾害。

【长按识别二维码观看原文】

6.【山西日报】朔州:加快塑造能源产业发展新动能

去年正式投产的三一朔州一期单晶硅5GW项目。张日东摄

平鲁区风电项目。符烨邦摄

“平朔煤基烯烃新材料项目高度契合山西省能源革命战略部署和朔州市打造‘四大高地’战略布局,符合中煤‘两个联营+’的发展模式,也有利于平朔矿区构建多能互补新型能源体系。中煤能源集团将依托朔州资源条件和产业基础,全力推进项目落地开工,携手共创能源低碳转型和高质量发展新局面。”近日,在中煤能源集团外部董事来朔调研平朔煤基烯烃新材料项目建设筹备情况座谈会上,中煤能源集团副总经理倪嘉宇如是表示。

“积极推动中煤平朔煤制烯烃重大项目建设。”今年,朔州市按照省委、省政府部署,加快推进中煤平朔煤基烯烃新材料及下游深加工一体化项目,既是贯彻落实习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上重要讲话精神的一次生动实践,也是用好国家资源型经济转型综合配套改革政策、推动能源革命的一次重要破题。

近年来,朔州市不断深化能源革命综合改革试点,全面提速煤矿智能化建设,大力发展现代煤化工产业,加快建设中部地区电力外送基地,推动风电、光伏电力等新能源产业发展,加快塑造基础优势能源产业发展新动能。2023年,全市生产原煤2.33亿吨,位居山西第一;发电679.9亿千瓦时,其中外送558.7亿千瓦时,均位居山西第一;全市电力装机容量突破2000万千瓦,其中新能源在建和并网装机规模超过1100万千瓦。

基础优势产业提档升级

近年来,朔州市聚焦高质量发展,立足现有基础和资源禀赋,充分发挥传统优势,推动煤电产业提档升级。

聚焦绿色技术推广、能源产业改造提升,朔州市因地制宜推广绿色开采技术,分类推进煤矿智能化建设,提升煤炭绿色开采水平,提高煤炭先进产能占比,建成13座智能化煤矿,年产120万吨及以上煤矿实现智能化全覆盖,进一步提高了煤矿本质安全水平。

特别是朔州市大力发展现代煤化工产业,促进现代煤化工向高端化多元化低碳化发展,推进煤炭由燃料向原料、材料转变。按照省委、省政府“积极推动中煤平朔煤制烯烃重大项目建设”部署,聚力打造现代煤化工科技创新重要策源地,依托清华大学、华东理工大学、中国科学院大连化物所等高等院校和科研院所,利用中煤平朔矿区煤、电、化、水、新能源一体化优势,攻关突破晋北高硫、高灰、高灰熔点“三高”煤气化难题,取消燃料煤,耦合新能源,建设山西首个大型煤制烯烃项目,打造山西现代煤化工示范基地标杆。

朔州市还深化与怀柔实验室山西研究院等科研机构合作,集聚科技创新要素,延伸煤化工产业链、价值链,思考布局新质生产力,形成煤化工产业集群。同时,促进煤炭分质分级梯级利用,加快推进新耀、普勤等低热值煤热解燃烧分级利用项目建设。

在全力推进传统优势煤炭产业高质量发展的同时,朔州市着力构建安全稳定的新型电力系统。加强电力调峰能力建设,发展大容量高参数、先进环保高效煤电机组,推动已开工的平朔安太堡2×35万千瓦低热值煤发电项目并网、已核准的华能山阴2×100万千瓦“上大压小”煤电项目开工;加快存量煤电机组“三改联动”,完成80万千瓦改造任务。

新兴能源产业加速奔跑

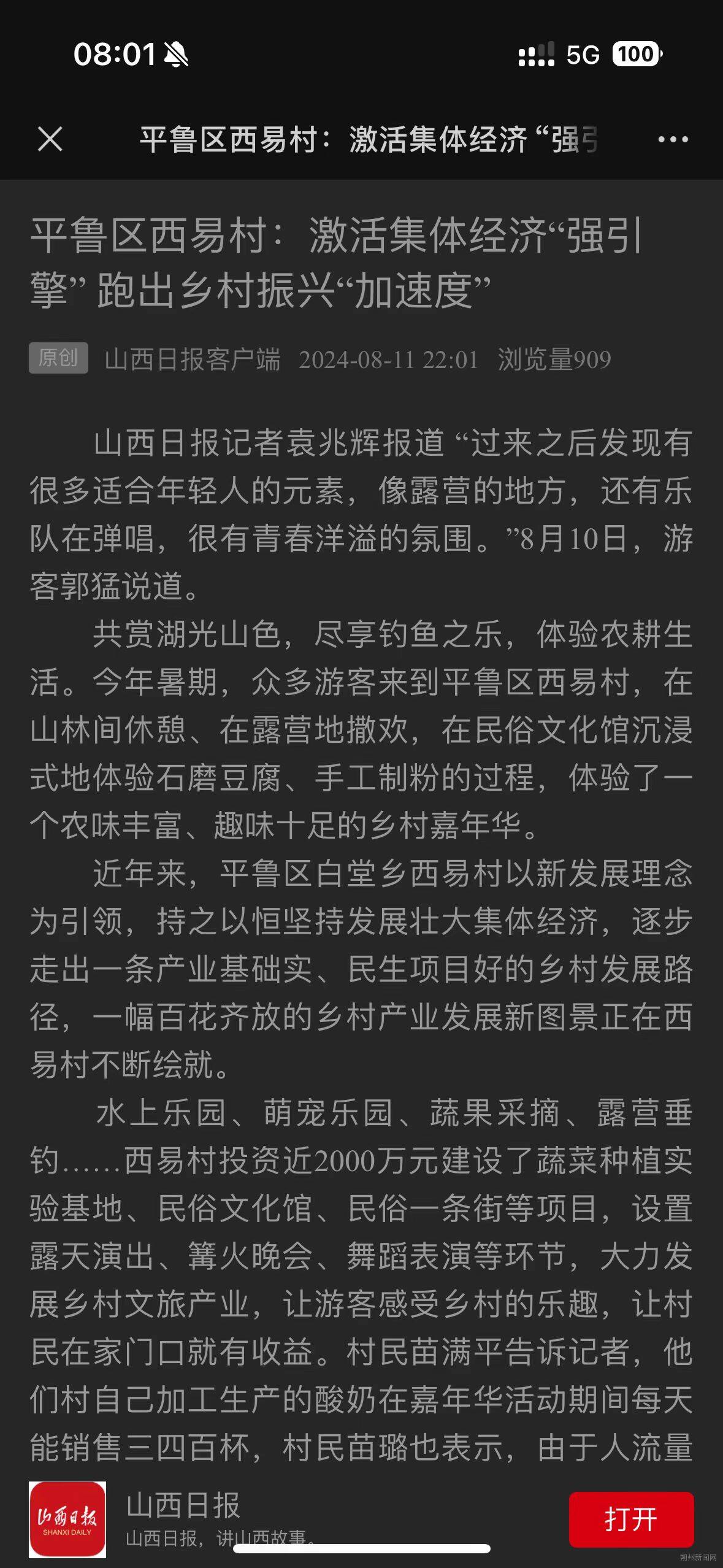

盛夏朔州,山峦披翠衣,“风车”送能源。一座座山峰之上,一架架风力发电机昂首挺立,随着巨大的白色叶片迎风转动,绿色电能送入了千家万户。而在一处处荒地滩涂,一家家院落屋顶,光伏电板“见缝插针”,在阳光照耀下闪闪发光。这些光伏板就如同一座座小型发电站,源源不断输出绿色动能。

朔州市着眼绿色转型,有序发展风电、光伏和生物质能、地热能等,推进源网荷储一体化和多能互补。

在推进光伏产业发展中,朔州市坚持集中式与分布式并举,统筹开发与市场消纳并重,在盐碱地、荒山荒坡等集中建设大型地面光伏电站;利用采煤沉陷区中受损的未利用地推进光伏项目建设;推广“光伏+”融合模式,积极推进农光互补和林光互补项目,发展装配式建筑光伏、光伏建筑工程等高附加值产业,推动光伏发电与建筑、交通、农业等产业和设施协同发展,全力推进中煤平朔600MW离网制氢等项目建设,打造了华电朔州平鲁2200MWp平价光伏基地、中广核右玉高家堡乡200OT光伏+20MW/20MWh储能电站、应县100MW农光互补光伏发电等一批光伏项目。特别是全力推进三一集团单晶硅拉晶、硅片、光伏电池、光伏组件、支架等项目建设,成功打造了“单晶硅—切片—太阳能电池—电池组件”光伏制造产业链,让全市光伏产业迎来全新发展机遇。

在推进风电发展工作中,朔州市按照科学规划、因地制宜、系统配套、协调发展的原则,稳步开发风能资源,推进建设了山西华电应县梨树坪50MW风电项目、国电投右玉高家堡风电场100MW工程项目等一批风电项目。同时支持发展风电营运维修基地,支持推进风电装备制造项目建设,并加快推动配套外送风电特高压输电通道建设,促进区域内部统筹消纳以及跨省跨区消纳。

朔州市还提升生物质能、地热能等清洁能源发展水平。加快推进生物质热电联产、生物质供热、生物质天然气和大型沼气等燃料清洁化工程,推动供气设施向农村延伸,稳步推进城镇生活垃圾能源化利用,示范推广生物质直燃热电联产项目。在地热资源丰富的重点区域,合理推进浅层地热能利用,逐步加大地热能在城市基础设施、公共机构的应用。

固废综合利用未来可期

作为工信部确定的首批全国12个工业固废综合利用示范基地和区域工业绿色转型发展试点城市之一,朔州市把工业固废综合利用作为转型的重要抓手,不断拓宽固废综合利用渠道,研发固废资源化利用新技术,分享固废综合利用新成果,努力打造全国一流工业固废综合利用示范基地,全力书写工业固废综合利用高质量发展新篇章。

“我们用煤矸石制备石油催化裂化前驱体,利用的是煤矸石本身的硅铝成分,从而实现了生产过程的硅铝原子经济性,减少废酸废碱排放,生产能耗降低20%。”山西晋坤矿产品股份有限公司总经理李亚军介绍说,经过工艺制浆、超细研磨、成胶工段、全组份搅拌、高压造球等一系列生产工艺,生产出石油催化裂化前驱体产品,是国内的首创产品,它的应用能够提高石油炼制的效率,还可提高4%—5%的汽油转化率,降低1%的生焦产率,而生焦每降低一个百分点,一年可减排二氧化碳800万吨,从而实现“降碳、增效”。

作为“山西省煤矸石高值利用工程研究中心”,山西晋坤矿产品股份有限公司是一家以煤矿固废煤矸石为原料研发、生产和销售煅烧高岭土的资源综合利用型科技企业。而像这样以煤矸石等固废综合利用为主的企业,全市有近百家,其中:煤矸石利用企业近50家、粉煤灰利用企业近40家、脱硫石膏企业7家,初步形成了煤矸石发电、煤矸石制材、粉煤灰综合利用和脱硫石膏综合利用等四大固废综合利用产业集群,固废综合利用率达73%。2021年,市政府与亚洲粉煤灰协会共同商定,将朔州市设立为亚洲粉煤灰大会的永久会址。

蓄势赋能,厚积薄发。乘着党的二十届三中全会的东风,朔州市将进一步全面深化改革,统筹谋划、综合施策,多措并举、协同推进,推动能源革命向纵深发展,为能源产业高质量发展注入更加强大的力量。

任永亮 刘淑花

【长按识别二维码观看原文】

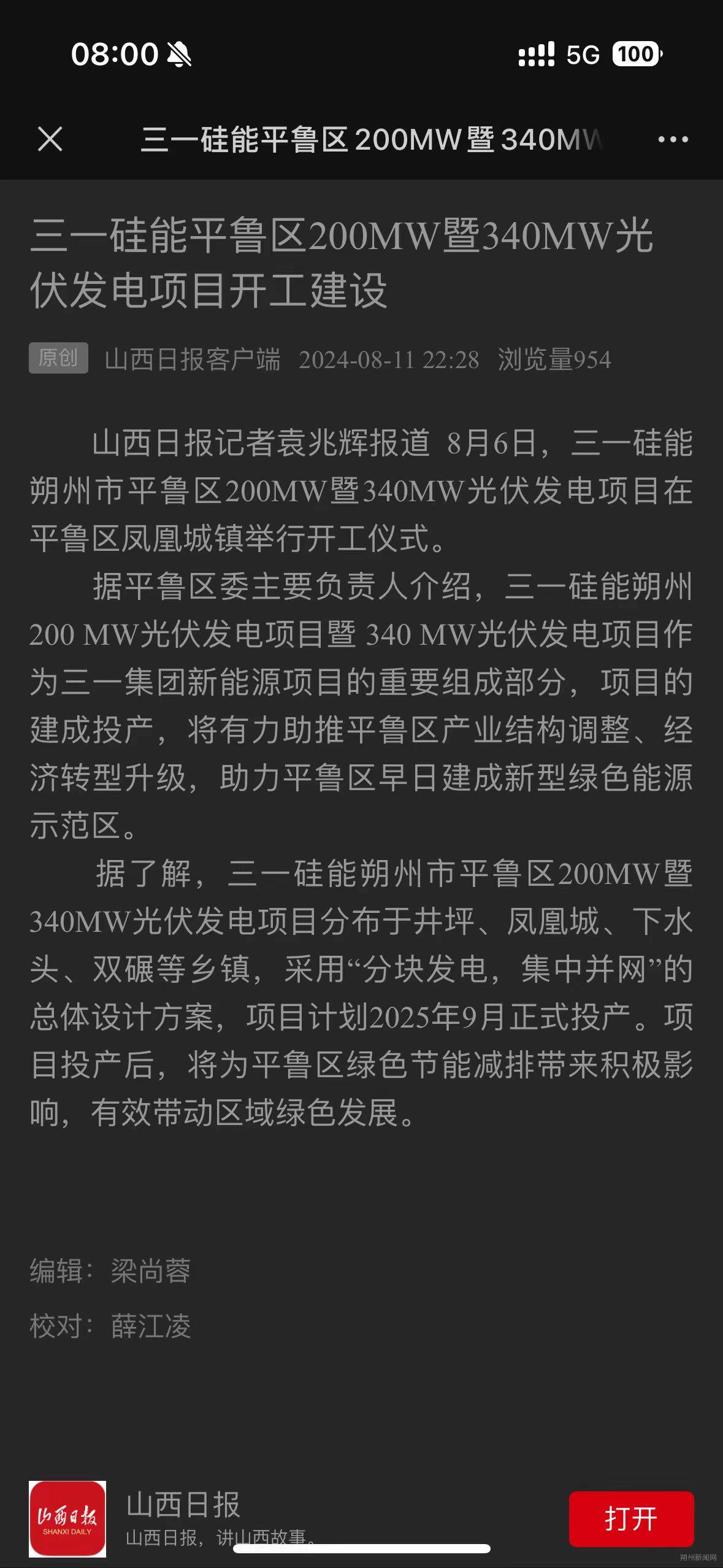

7.【山西日报客户端】三一硅能平鲁区200MW暨340MW光伏发电项目开工建设

山西日报记者袁兆辉报道 8月6日,三一硅能朔州市平鲁区200MW暨340MW光伏发电项目在平鲁区凤凰城镇举行开工仪式。

据平鲁区委主要负责人介绍,三一硅能朔州200 MW光伏发电项目暨340 MW光伏发电项目作为三一集团新能源项目的重要组成部分,项目的建成投产,将有力助推平鲁区产业结构调整、经济转型升级,助力平鲁区早日建成新型绿色能源示范区。

据了解,三一硅能朔州市平鲁区200MW暨340MW光伏发电项目分布于井坪、凤凰城、下水头、双碾等乡镇,采用“分块发电,集中并网”的总体设计方案,项目计划2025年9月正式投产。项目投产后,将为平鲁区绿色节能减排带来积极影响,有效带动区域绿色发展。

编辑:梁尚蓉

校对:薛江凌

【长按识别二维码观看原文】

8.【山西日报客户端】平鲁区西易村:激活集体经济“强引擎” 跑出乡村振兴“加速度”

山西日报记者袁兆辉报道 “过来之后发现有很多适合年轻人的元素,像露营的地方,还有乐队在弹唱,很有青春洋溢的氛围。”8月10日,游客郭猛说道。

共赏湖光山色,尽享钓鱼之乐,体验农耕生活。今年暑期,众多游客来到平鲁区西易村,在山林间休憩、在露营地撒欢,在民俗文化馆沉浸式地体验石磨豆腐、手工制粉的过程,体验了一个农味丰富、趣味十足的乡村嘉年华。

近年来,平鲁区白堂乡西易村以新发展理念为引领,持之以恒坚持发展壮大集体经济,逐步走出一条产业基础实、民生项目好的乡村发展路径,一幅百花齐放的乡村产业发展新图景正在西易村不断绘就。

水上乐园、萌宠乐园、蔬果采摘、露营垂钓……西易村投资近2000万元建设了蔬菜种植实验基地、民俗文化馆、民俗一条街等项目,设置露天演出、篝火晚会、舞蹈表演等环节,大力发展乡村文旅产业,让游客感受乡村的乐趣,让村民在家门口就有收益。村民苗满平告诉记者,他们村自己加工生产的酸奶在嘉年华活动期间每天能销售三四百杯,村民苗璐也表示,由于人流量大,她的摊位每天毛收入能达到三四千元。

为办好首届夏日嘉年华活动,西易村免费为商户提供场地,并从各个公司抽调近400名志愿者,增加游客的体验感。志愿者苗福平说:“我们负责的是美食一条街的环境卫生,大概是下午2点来,一直工作到晚上12点左右。虽然有点累,但是我们看到这么多人来西易村游玩,这也是我们的一种荣誉。”

产业振兴是乡村振兴的基础,是农村集体经济发展的核心。1990年起,西易村集体经济开始加速积累。1998年,西易村组建了村集体参股的山西西易能源集团股份有限公司,将村办煤矿发展为集团集约化管理的企业。发展无止境,改革不停步。在煤炭产业基础上,西易村适时推动产业转型和多元发展,着力发展物流、新能源、现代农业、乡村旅游等新型产业,推动集体经济多元化。目前,全村拥有22家企业,村集体固定资产达50亿元,村民人均年纯收入5万元。平鲁区白堂乡西易村党委相关负责人表示,下一步,西易村将认真学习贯彻党的二十届三中全会精神,稳煤促兴、以工补农,绿色转型、三产融合,努力建设富裕、文明、开放、绿色、智慧、共享的新西易村。

【长按识别二维码观看原文】

9.【山西日报】【深度透视】现货交易 跑出电力改革加速度

在朔州,由国网山西送变电公司承建的神雁线改接晋北1000千伏变电站500千伏线路工程上,高空作业人员正在进行架线作业。 王浩摄

4月,国网山西建设分公司组织人员在朔州神头开闭站—雁同双回线路改接晋北1000千伏变电站500千伏线路工程开展建设工作。张钰摄

国网山西电力调度控制中心。葛巩佳摄

±800千伏雁门关—淮安特高压直流输电线路。杜衡摄

在太原市环湖东路高压电缆地下管廊中,电缆运检工作采用人工智能、机器视觉、传感器物联网等技术,加强电缆监测水平,预防和及时获知电缆事故和险情的发生。冯剑桥摄

阅读提示

2014年6月,习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,其中对能源体制革命提出要求:坚定不移推进改革,还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制,转变政府对能源的监管方式,建立健全能源法治体系。

能源安全新战略提出十年来,山西通过一系列变革性、牵引性、标志性重大举措,推动多个能源领域改革实现破题。其中,电力现货市场在全国首个转入正式运行,目前已建成“全电力优化、新能源优先”的省级现货市场,有力支撑“中长期+现货+辅助服务+零售市场+绿电绿证”五位一体、“省内+省间”协同运行的电力市场体系。电力现货交易在优化资源配置、提升电力保供能力、促进新能源消纳等方面作用显著,山西电力市场化改革的全国引领作用成为山西能源革命综合改革的一大特色和亮点。

日前,记者走访国网山西省电力公司和部分发电主体,实地感受电力现货市场的发展步伐。

量利兼顾 移峰填谷通过市场价格信号引导资源优化配置

电力现货市场是现代电力市场体系的重要组成部分,也是电力行业面向市场交易的关键步骤。在新一轮电力体制改革背景下,现货市场被视为中长期交易与实时运行的重要衔接环节,成为行业内关注的热点话题。

今年夏季入伏后,我省多地出现高温预警,迎峰度夏的电力保供压力逐渐增大。在国网山西省电力公司调控中心大屏上,每隔15分钟即通过竞争形成一次电价,这是一种较为灵活和精细化的电价制定方式。通过屏幕上现货电价的走势,可以分析出当前电网运行状态及各类型发电资源的发电情况。

国网山西省电力公司调控中心现货市场处处长邹鹏介绍,在山西电力现货交易市场上,一天24小时共形成96个电价,1千瓦时电在用电高峰时段最高能达1.5元,在用电低谷时段最低可以“0元购”。采用这样的定价机制,有助于引导用户在电价低谷时段增加用电,高峰时段减少用电,从而优化电力负荷,减少电网压力,提高电力系统的稳定性和经济性。

2018年12月27日,山西电力现货市场在全国首批开始试运行。经过7次结算试运行,32个月长周期不间断连续运行,经历各种供需情况和不同场景的检验,2023年12月22日,山西率先在全国实现电力现货市场正式运行。

山西成为国内首家转正的电力现货市场,一定程度上归功于山西电力资源禀赋的优势。

从电源侧来说,山西电源种类多样,涉及火电、水电、风光、生物质等多种电源,且作为压舱石的煤电占比较高,稳定性强。发电侧市场竞争度高,省内存在格盟、晋能、大唐、华能、华润、焦煤等20余家发电集团,有利于开展全电量现货交易集中竞争。

从电网侧来说,山西电网是西电东送、北电南送、水火互济、特高压交直流混联、含较大比例可再生能源的外送型电网,电压等级实现了1000千伏及以下全覆盖。是华北特高压“两横三纵一环网”的重要组成部分,在保障全省电力供应的同时,承担着向北京、河北、江苏、湖北等地外送电力的重要任务。为适应发展需求,山西近年来持续加强电网建设,推进新型电力系统建设,不断实现电网的高质量发展和能源的优化配置。坚强的山西电网,有力地支撑了现货交易在全网范围内开展。

诸多因素为山西电力现货市场正式运行打下良好基础。正式运行半年多来,山西电力现货市场已汇聚了156台火电机组、613座新能源场站、200多家售电公司和90余万用户,还有独立储能电站和虚拟电厂各4座。在电力现货交易市场上,每个价格都是发电企业、售电公司、电力用户和新型主体在交易过程中产生的。曲线波动、价格变化,有效激励了火电、燃气机组顶峰发电,引导电力用户移峰填谷,促进新能源消纳。

在电力现货市场,电力价格的波动性,也能有效反映出电力这种特殊商品的时空价值。

“中午风光大发时,通过零电价引导火电企业少发电,促进新能源消纳;晚高峰用电紧张的时候,通过高电价刺激煤电企业顶峰发电,保证电力可靠供应。”国网山西省电力公司调控中心调度计划处副处长张超算了一笔经济账。

对于电力现货市场运行带来的变化,省内火电企业感受颇深。电力现货市场的高电价释放出来后,可以激励发电企业提高设备运维水平,降低机组的非停和受阻。晚高峰用电紧张时,电力现货市场电价升高,市场这根“指挥棒”引导火电企业将机组运维调整到最佳状态,争取多发电、促保供。一些省内的火电企业纷纷表示,以前更关注发电量,现在量利兼顾,既要发电,还要关注市场价格,不但要多发电,还要发高价电。

通过市场价格信号引导发用两侧资源优化配置,一系列“组合拳”下来效果明显。2021年4月启动不间断运行以来,全省火电机组日均增加顶峰发电能力约5%,用电负荷由晚高峰向中午低谷转移约200万千瓦,以市场化方式实现了移峰填谷,源荷两侧共同发力,电力保供能力显著提升。

资源调节 灵活改造价格信号“调度员”助力新能源消纳

在能源革命进程中,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系,是电力行业的重要任务。而如何促进新能源消纳,实现能源的可持续发展和低碳转型,则是山西电力现货市场的重要目标之一。

“实时价格信号成了电力系统最有力的‘调度员’。”谈及电力现货市场对新能源消纳的作用,国网山西省电力公司调控中心现货市场处专责董健鹏形象地比喻道。

到2023年底,山西新能源和清洁能源装机达到6098万千瓦,占比由2019年的33.9%提升至45.8%,发电量占比达25.2%。截至今年7月底,山西风、光新能源装机突破5500万千瓦,占全省装机比重近40%,利用率始终保持在97%以上。

山西新能源消纳利用率之所以始终保持较高水平,与山西电力现货市场的价格引导密切相关。

今年5月23日,受高温天气影响,山西省网用电负荷达当月最大值3337万千瓦,同比增长7.68%,午间新能源出力1976万千瓦,但晚高峰新能源出力仅342万千瓦,日内波动1634万千瓦,同一天内同时出现新能源消纳和电力保供困难的双重压力。现货价格体现电力分时供需形势,中午供大于求时为“0”电价,晚高峰供应紧张时每千瓦时电上涨至1.5元,通过价格信号引导发电侧、负荷侧、储能等各类调节资源自主参与系统调节,在新能源大发、日内大幅波动的情况下全天未发生新能源弃限电,新能源发电2.19亿千瓦时,实现了电力安全绿色供应。

在山西电力现货市场这双“看不见的手”调控下,火电机组向调节性资源转变,纷纷开展机组灵活性改造,甚至加装电锅炉,最大限度提升火电机组的调节能力。在新能源发电低谷时段,火电企业可以发挥重要作用,例如提供启停调峰和深度调峰等辅助服务。在新能源发电高峰时段,火电企业把机组出力压低甚至停机,以“0价”在电力现货市场购买新能源电力去履行中长期合同,中间还能赚价差,这就是价格信号调动灵活调节资源响应对新能源消纳的影响。

“十四五”以来,我省累计完成煤电机组“三改联动”(节能降碳改造、供热改造和灵活性改造)比例超70%。许多企业在这方面取得了较好成果,如山西国际能源集团瑞光热电有限责任公司通过节能降碳改造实现了热效率提高、供电煤耗降低和氮氧化物排放减少;完成灵活性改造后不仅提升了机组负荷调节能力,还增加了供热面积;并积极推动煤电和新能源一体化发展,建设光伏和小型风电装机等。晋控电力则推行在役机组节能升级改造,实施了多项节能改造项目,有效提高了机组的热电解耦、灵活性运行及深度调峰能力,降低了供电煤耗并增加了供热面积。

电力现货交易市场上24小时内的96个电价,让更多市场主体琢磨做好“电文章”,也为新型主体——独立储能电站提供了可行的商业模式。储能电站的接入,能有效提升新能源利用率,增加灵活调节资源供给,促进新能源消纳。

近年来,我省在推动储能电站发展方面采取了一系列措施,包括出台相关政策和细则,明确独立储能电站的并网运行管理要求和参与电力市场的机制等,以促进新型储能设施参与电力市场和调度运用,推动能源结构转型和电力系统的稳定运行,并已在全省陆续建设了合荣储能电站、潞城任和储能电站、右玉闻远400MW/800MWH共享储能电站等一批储能电站。今年年初,在阳泉投产了规模最大的独立储能电站。它如同一个巨大的“充电宝”,每次充电时长2小时至4小时,一次能储存40万千瓦时电能。

虽然名为电站,但它们并不生产电,只是电能的“搬运工”。储能电站可有效为电网“削峰填谷”,缓解高峰期供电压力,并在电能质量受限时起到紧急备用电源作用,保障用户稳定用电。

未来,储能电站的持续建设,将在推动能源绿色转型、应对极端事件等方面发挥更重要的作用,为保障山西电网稳定运行、通过市场手段提升新能源资源综合利用率提供有力支撑。

虚拟电厂 协同互动市场“指挥棒”带来主体意识变化

三伏天,火烧天。当人们迫不及待地通过制冷来找寻清凉时,可能并未意识到,夏日清凉的背后,是各种发电主体和众多电力工作者不惧酷暑、勇战困难的艰辛付出。

现在,我们能够真切感受到,电已经成为日常生产生活中不可或缺的一部分。保障电力可靠供应,电力现货市场也发挥着不小的作用。

在保供电、促消纳这些看得见的数据变化的背后,电力现货市场还催生了一些看不见的变化,比如市场主体意识变化。

现在,山西电力现货市场上有210余家售电公司。这些售电公司的服务对象聚合了商超、写字楼、工厂、煤矿等多类型用户。不同类型的用户产生出复杂多变的用电曲线,让售电公司花心思琢磨市场,在市场交易及价格波动中获益。

“过去售电公司都是做价差,到处跑业务。现在售电公司转为做服务,为用户提供综合能效管理、节能等服务,做可调节负荷聚合,还孕育了一些虚拟电厂。”国网山西省电力公司调控中心调度计划处副处长张超讲解前后对比。

负荷类虚拟电厂作为售电公司的高级形态,无须新建厂址,其凭借数字化技术,就能迅速集结各地零散电力资源,高效管理用户用电行为,不仅能削峰填谷,还能促进新能源高水平消纳,作用相当于一座实体电厂。

2024年1月1日起,国网电动汽车(山西)服务有限公司虚拟电厂正式参与现货市场交易。该虚拟电厂是国内首家现货市场模式下、以“电动汽车+可调工业负荷”为特色的虚拟电厂,是国网公司试点建设投运的第一家充电桩类虚拟电厂。

截至7月31日,该公司虚拟电厂已连续运行7个月,每日参与山西电力交易市场中长期、现货交易。交易时段为中午填谷的典型时段,累计调节次数2556次,累计达成9348.027兆瓦时调节交易,中标价格最大800元/兆瓦时,平均为用户降低用电成本5元/兆瓦时。

目前,山西已有23家虚拟电厂完成建设方案评审,14家虚拟电厂接入虚拟电厂管理服务平台,其中4家虚拟电厂进入现货市场。负荷侧调节能力得到充分调动,聚合容量达200万千瓦,增加负荷侧调节能力51.8万千瓦。4家独立储能电站转入商业运营,增加系统调节能力47万千瓦,系统运行由“源随荷动”向“源网荷储协同互动”转变。

作为我国首个正式运行的电力现货市场,山西电力现货市场在市场框架设计方面,充分借鉴国内外现货交易市场的成功经验,结合省情网情,构建了“统一市场、两级运作”的整体框架。在方案规则体系编制方面,突出了推动资源优势向经济优势转化,对全网电力资源进行优化配置,实施“全电力优化”。在电力市场模式方面,建立了“中长期合约仅作为结算依据管理市场风险、现货交易采用全电量集中竞价”的电力市场模式,充分发挥了中长期交易稳定市场价格,现货市场对中长期合约进行帕累托改进、保障电网安全、消纳新能源的能力。

总之,山西电力现货市场的经验可以提供有益的参考和借鉴。特别是电力现货市场发出明确清晰的价格信号,给市场各方都带来深远影响。

在市场的指挥棒下,火电企业从“关注电量”变为“量利兼顾”;新能源企业从“吃政策补贴”变为“向市场要利”;售电公司从“赚差价”向“做服务”转变;电力用户从“按需用电”向“按价用电”转变,合力推动一个新的发电格局和用电体系的形成。

我们有理由相信,山西电力现货市场的发展,对于推动可再生能源发展、保障电力系统安全稳定运行、优化电力资源配置以及促进电力市场的公平竞争,将有越来越重要的作用。其前行之路,定会更加光明。

本报记者杜鹃 本报通讯员赵亚男本版责编:刘玉栖版式:路彦青 王静

【长按识别二维码观看原文】

10.【山西日报】我省涉林行政许可标准化运行成效明显

本报讯(记者张丽媛)在8月7日省林草局召开的新闻通气会上,记者获悉,从今年1月起,涉及省林草局28个行政许可事项,全部实现申报要件、审查要点、办理时限、专家行为、并行办理、平台建设的标准化运行。截至7月底,共受理涉林行政许可申请675项,其中建设项目使用林地、草原审核审批497项,全部在承诺期限内办结完成,同类事项办结时限平均较去年缩短3个工作日。

为更好地服务全省经济社会发展,省林草局印发《关于成立重点工程项目要素保障工作专班的通知》,聚焦国省重点工程研究制定重大工作事项分工方案,努力实现即报即收、即收即核、即核即审、即审即批。聚焦古贤水利枢纽工程建设,与黄河水利枢纽有限公司环境移民部沟通对接,开展技术服务支持;聚焦“三北”荒漠化防治和风电光伏一体化工程建设,从政策、技术、用地指标等方面给予支持,指导大同市规资局完成项目用地适宜性评估,初步形成生态修复治理配套方案和使用灌木林地盖度调查技术方案;聚焦“一泓清水入黄河”工程建设,加快推进临汾市尧都区生活污水治理综合管网项目等配套工程用林、用草审批手续,目前已全部准予许可;聚焦中央增发国债防火道路项目建设,印发《关于做好增发国债防火道路建设项目涉林审批工作的通知》,开通项目审批“绿色通道”;聚焦林墓复合利用试点,与省民政厅共研全省林墓复合利用试点工作。

同时,为统筹全省森林资源保护与林地要素保障,省林草局印发《关于下达2024—2025年度市级林地定额的通知》,共下达市级林地定额3600公顷,早谋划、早布局建设项目使用林地,有效推进“放管服”改革。印发《行政许可委托实施管理办法》,委托大同、朔州、吕梁等8市相关部门实施所辖72个县(市、区)范围内批次用地(跨省直林局的除外)使用林地审核行政许可事项,进一步压缩审批层级,提高林地审核质效。

【长按识别二维码观看原文】

11.【山西日报】艺术党课《西口飞虹》为何这么红?

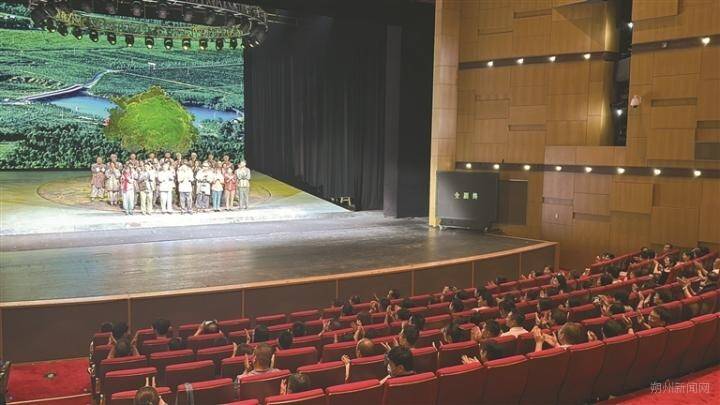

《西口飞虹》演出场景。蔚冲邑 尹志伟摄

演出50余场,场场爆满,媒体关注,受众热议……从试讲到正式开讲,《西口飞虹》这堂3年不间断的“艺术党课”缘何如此“红”?

党课怎么讲才生动有趣,有新意,更有感染力?继走进山西师范大学、太原学院后,今年5月,艺术党课《西口飞虹》走进山西省委党校,作为红色精品剧目进行展演。演出现场座无虚席,来自省委党校的教职工、接受培训的各地学员认真观看聆听,一场别开生面又内容饱满、精彩纷呈的艺术党课令人耳目一新、备受震撼。

由基层文艺工作者创作的《西口飞虹》,却有如此大的反响,而且盛演不衰,原因何在?

“抠”出来的好作品

“对于《西口飞虹》来说,我一直是很‘抠’的。”这个听起来似乎“抠门儿”的人,就是朔州师范高等专科学校音乐系主任、朔州市歌舞团团长郝丽云。在他看来,艺术党课《西口飞虹》能取得如此大的成功,最重要的就是把右玉精神融入艺术党课,不断打磨,持续创优,一点一滴“抠”出来的。

2022年初,在朔州市委组织部、宣传部的指导下,右玉干部学院作为承办单位,由右玉县委、县政府出品,朔州师专音乐系和朔州市歌舞团负责编创艺术党课《西口飞虹》。在创作初期,主创团队通宵达旦反复研究主题立意、架构形式、剧目内容、剧种选择、表现手段、整体组合等等。

为了以艺术之美体现右玉这块闪烁党性、结晶民情的碧玉,主创人员在坚持“艺术为媒、教育为本、党性为魂”的同时,坚持“100%原创作品,100%本土编导,100%右玉故事”的原则。这三个“100%”,浸润着朔州市歌舞团这个市级文艺院团艺术突围的坚定决心,也体现了创作人员潜心创作的不泯情怀。集结本土优秀艺术人才,不贪名家名人之大,只求作品精美之全,看似“土法上马”,却有匠心精神,把每一件作品、每一个课目、每一个乐段、每一段舞蹈,甚至每一个动作都作为浸润着红色情感的精品“零件”来反复擦拭、磨合、组装。朔州市歌舞团音乐创作室主任马万是《西口飞虹》的音乐总监,他注重从本土传统音乐中寻觅创作灵感,融入艺术课目的音乐,于是便有了欢快的右玉道情来表现主人公迎亲场面,沉郁的戏剧耍孩儿腔来吟唱“黄土黄来边墙高,种树人留下一张锹”,从而取得了专一性,也兼具了唯一性,更体现了本土性。

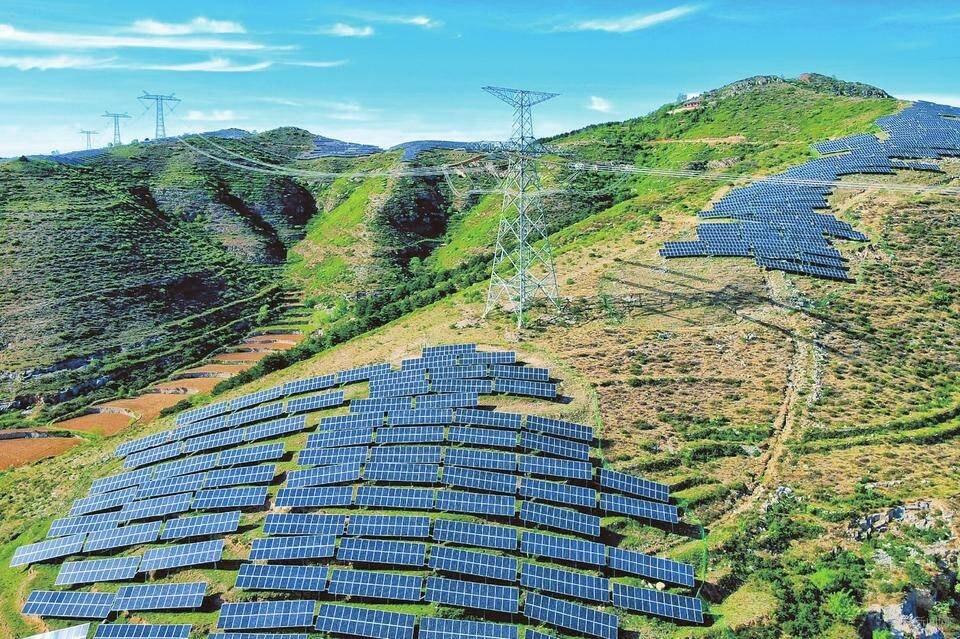

有受众说,观看《西口飞虹》是需要拿着纸巾的,因为是要感动落泪的。这也从侧面体现了这堂大课的创作追求:红色剧目需要走心走情,要入眼入心,要大家都爱看,要受众有感动。全部9个课目,围绕领袖嘱托的右玉实践和“两山”理念的右玉路径为主线,综合了舞剧、歌剧、话剧、情景剧的艺术手法,起承转合,疏密有致,既工笔绘情,又泼墨绘史。在课目《狂风撕扯的红纱巾》中,仅用5分钟时间,以主人公彩芹和树生一场因狂风阻挡没有完成的婚礼,便形象讲述了新中国成立前右玉生存之苦、植树之要。特别是新娘彩芹与新郎树生在舞台上的隔空对话,既巧妙运用了舞台艺术空间,更让彩芹“太难啦”这撕心裂肺的呐喊打动了受众,于是在泪水中推动剧情,也升华感情。

创作是一个持续推进的过程,不能一劳永逸。在试讲之前,经过一年多时间不断创作、排演、改进。每次开讲后,总会第一时间倾听搜集专家和群众反馈,抠情节、抠细节、抠台词、抠表演……正是这份“抠”的专注极致和精益求精,让艺术党课《西口飞虹》终于大获成功。近年来,《西口飞虹》走进高校成为思政课,又作为红色精品剧目走进省委党校,获得一致好评。目前,正按照“进京汇报演出,兄弟院校巡回演出,深入基层慰问演出,右玉干部学院驻场演出”的既定目标扎实推进。

三年磨一课,枝叶最关情。这堂倾注心力、精心打磨的艺术党课,在守正与创新中开拓路径,打破了思政教育过去的传统印象,用“好听、好看、好懂”的艺术形式,奏响主旋律,以“高体验感”“沉浸式党课”全方位覆盖了各个层次的群众,在艺术享受中接受党性洗礼。

“演”出来的好故事

党课是思政教育的重要组成部分,既有思想的交流,也有情感的交融,只有融入真实案例,倾注真实情感,才能令人触动、引发共鸣。

《西口飞虹》集思想性、艺术性、教育性、观赏性于一体,为创新党课教学模式树立了一个很好的样板:以群众喜闻乐见的艺术形式为突破口,打通党性教育“最后一公里”。

艺术党课以艺术呈现为手段,但本质还是党课、是思政课,不能脱离实际空谈艺术表达。

为更好地讲述右玉的绿化故事、右玉精神的故事,《西口飞虹》创作团队多次深入右玉绿化丰碑、黄沙洼、马营河村、右卫北城墙风沙掩埋遗址、右玉县委旧址等地采风调研,采访植树英雄和干部群众,具象化回望岁月、触摸历史。

为讲好右玉植树造林中“红姑娘突击队”的先进事迹,创作人员跟随植树英雄王明花重走“黄沙路”,在捧起那一抔细腻绵密的黄沙时,在抚摸那一棵棵低矮粗糙却又倔强挺立的小老杨时,才深切感受到在右玉植树造林的艰辛与不易。

为生动演绎狂风肆虐、群众沙海求生的艰苦与坚韧,创作人员在右卫北城墙风沙掩埋遗址实地参观,真切感知“一年一场风,从春刮到冬。白天点油灯,黑夜土堵门”这首顺口溜背后沉甸甸的“重量”。

素材有了、剧本有了,怎么把故事、把情感、把思想“演”真、“演”活、“演”到观众心坎上?

在课目《狂风撕扯的红纱巾》中,扮演新娘彩芹的朔州市歌舞团舞蹈总监陈露深有感触。陈露最难忘的是在2023年12月11日艺术党课《西口飞虹》走进山西师范大学的那场演出。

“我不能缺席,要不然故事就不完整了。”彼时的陈露脚上有着严重的扭伤,为让艺术党课完整圆满地呈现给学校的师生,陈露咬牙坚持,把身体的疼痛与剧中“彩芹”面对遮天蔽日的黄沙时的无奈、纠结、苦楚完美融合,带给观众酣畅淋漓的视觉体验。

“演出结束的那一刻,我几乎是连滚带爬地到了幕后。”巨大的疼痛让陈露的额头布满细密的汗珠。“从最初我只是为了演而演,到后来在右玉的种种亲身体验、亲身感受,令我思绪万千、感慨不断,我把这些真情实感融入表演之中,把角色演活、把情感演到位、把教育意义演进大家心里。”当掌声响起的那一刻,她觉得一切都值了。

一个个生动活泼、感人至深的情节,催人泪下、震撼心灵、激人奋进、洗礼思想,不少观众饱含热泪,用最热烈的掌声向全力呈现精彩演绎的演员致谢,更向不畏艰难、勤奋朴实、创造奇迹的右玉人民致敬。

“讲”到位的好党课

“开展党性教育要生动、深刻,要入心、入脑。《西口飞虹》就是非常好的范例,值得学习推广。”山西省委党校(山西行政学院)主持日常工作的副校(院)长宋惠民说。

“《西口飞虹》立体阐释了‘绿水青山就是金山银山’的理念精髓,是‘两山’理念的生动艺术表达。”朔州师专党委书记张毓德说。

“很吸引人,很感动人,多次流泪,还是头一次以这种方式上党课,挺好!”右玉干部学院来自全国各地的学员说。

“绿水青山就是金山银山,改善生态环境就是发展生产力。”习近平总书记的殷殷嘱托坚定了右玉绿色生态发展的坚强决心。

右玉地处毛乌素沙漠的天然风口地带,是典型的黄土丘陵地貌。新中国成立之初,右玉1969平方公里的土地上仅有8000亩的残次林,林木绿化率不足0.3%,沙化面积却高达1500平方公里,占全县土地面积的76.2%。

故土难离,沙海求生。70多年来,一任接一任的右玉县委班子团结带领全县干部群众,坚持不懈植树造林,坚韧不拔改善生态,成功地将昔日的“不毛之地”建设成如今的“塞上绿洲”,全县林木绿化率提升到57%,铸就了“右玉精神”的丰碑。习近平总书记先后6次对右玉精神作出重要指示,强调“右玉精神是宝贵财富,一定要大力学习和弘扬”。右玉的绿色实践就是“两山”理念在三晋大地上描绘出的锦绣画卷。

《西口飞虹》以时间为主轴,以典型故事为脉络,串联起右玉由饱受风沙之苦到向风沙宣战、由植树改变生存环境到植树强县富民、由富起来到美起来的右玉绿化史,大开大合、跌宕起伏,却又环环相扣、撼动人心,浓缩着“两山”理念在右玉生动实践的艺术精华。

“好的党课是有思想、有情感、有生命的;好的艺术党课是接地气、聚人气、扬正气的。《西口飞虹》二者兼具,是一堂别开生面的课,是一部动人心弦的剧,更是一次触动思想的洗礼。”山西右玉干部学院党委副书记、常务副院长段泳说。

《西口飞虹》融政治性、思想性、艺术性于一体,用艺术形式讲好生动党课、传承右玉精神,在众多党课教学中成功火出圈,成为干部党性教育培训的“明星”课目,不仅提升了党课的质量和效果,更有效激发了党员干部干事创业的热情和动力,这是《西口飞虹》的价值所在,也是艺术党课的魅力所在。

任永亮 刘晓峰

【长按识别二维码观看原文】

12.【山西日报客户端】让奋斗的主旋律响彻时代天空

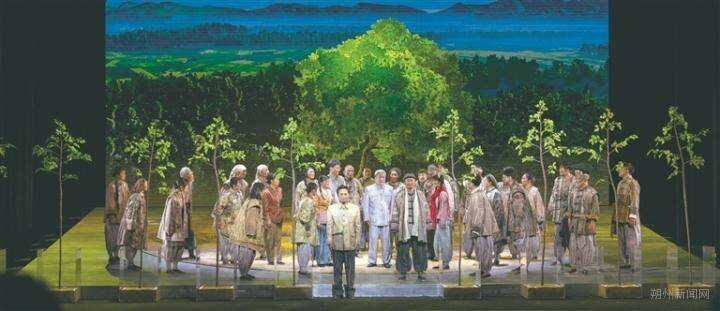

话剧《右玉》剧照。

7月19日,话剧《右玉》在北京天桥艺术中心圆满完成演出,演员在观众热烈的掌声中一次次谢幕。本报通讯员摄

近日,中共中央宣传部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会公布了“与时代同行 与人民同心”——新时代优秀舞台艺术作品展演名单,我省话剧院精心创排的话剧《右玉》入选,并如期进京展演。

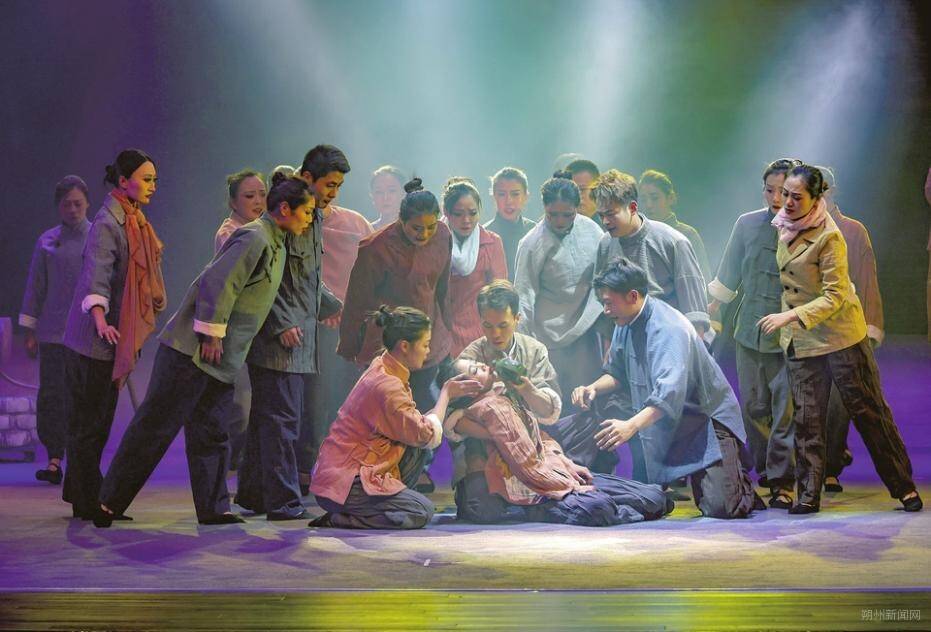

7月19日、20日,我省话剧《右玉》在北京天桥艺术中心成功上演。经典的题材、精彩的演绎,引得演出现场气氛热烈、掌声雷动、高潮不断,艺术再现70年来党领导右玉人民坚持不懈植树造林、把昔日“不毛之地”变成“塞上绿洲”的人间奇迹,大力弘扬全心全意为人民服务、迎难而上、艰苦奋斗、久久为功、利在长远的“右玉精神”,深刻表达了右玉人民听党话、跟党走的真挚情感。

一段难解的情缘

创排《右玉》

诠释昂扬的奋斗精神

从1949年10月右玉植树正式开始,时任右玉县委书记张荣怀响亮地提出:“右玉要想富,就得风沙住;要想风沙住,就得多栽树;要想家家富,每人一棵树”。从那时起,“换领导不换蓝图,换班子不减干劲”“一张蓝图绘到底”的目标,就在一任接一任的右玉县委书记带领干部群众植树造林的更迭下延续至今。经过70余年的奋斗,右玉的森林覆盖率从新中国成立初期的0.3%提升到56%。在创造人间奇迹的同时,铸就了“右玉精神”。

2021年,恰逢中国共产党建党100周年,山西省委宣传部决定组织创排话剧《右玉》。山西省话剧院院长张凯介绍,在省委宣传部、省文旅厅、山西演艺集团的支持和指导下,话剧院以高度的文化自觉深入挖掘“右玉精神”的丰富内涵和时代价值,并将其融入创作全过程。2021年3月17日,话剧《右玉》建组开排。

该剧由我省知名编剧、电视剧《右玉和她的县委书记们》编剧马连伦担任编剧,国家话剧院原副院长、著名导演王晓鹰担任总导演,所有演员均来自山西省话剧院。这也是我省近年来继大型音乐舞蹈史诗《为有牺牲多壮志——右玉和他的县委书记们》、电视剧《右玉和她的县委书记们》之后,推出的又一部反映“右玉精神”的作品。

马连伦认为,右玉首先是一个有意义的题材,但越是有意义的题材就越有挑战性,这就需要在剧作中深入挖掘人物真实的内心世界,表现人物命运的跌宕与坎坷。话剧《右玉》将恶劣的植树环境和家庭矛盾这两条线交织在一起,形成了一个好看又有意思的故事,最终表现出来的是所有人的牺牲和奉献,以及右玉改天换地的变化,这种浸透着热血、泪水、青春、理想以及悲欢的一个个鲜活的生命所展现出来的精神和情怀,就是此剧的意义所在。

“这个戏给我最大的冲击,不只是植树的故事,也不只是一个县委书记的故事,是一代代右玉人日复一日、年复一年为改变现状、战胜恶劣环境的不屈不挠、顽强拼搏的精神,我感受到了一种生命的坚韧。”导演王晓鹰从深入右玉采风创作的那一刻起,就对右玉人、“右玉精神”有了一种难以割舍的感情。

王晓鹰第一次带领主创团队到右玉采风,虽然那个季节还看不到绿色,但更有一种荒凉美,他彻底被震撼到了!看着成片成林这样倔强地活着的“小老杨”,想着它的每一个树坑里都曾种过至少14棵树,王晓鹰在心里无法不强烈地将它们与右玉人的性格品质紧紧联系在一起。

“当我到了右玉的黄沙洼,看到那一眼看不到边的郁郁葱葱的林子,我简直无法想象几十年前它是一片黄沙。当我看到那些扭扭曲曲的小老杨,我感受到树木本身的那种力量,它就是一种精神,似乎和人的精神呼应,太强烈了。”他表示,“我希望在我的戏里,把这么多的感动一点一点地表现出来。”

王晓鹰表示,“如今的右玉林海茫茫,满目苍翠,种树收获的不仅是青山绿水,更是宝贵的精神财富,这都是一座座绿色的丰碑!我们就是要将‘右玉精神’带来的震撼和敬佩传递给更多的观众,让奋斗的主旋律响彻时代的天空。”

显然,右玉人民做到了,话剧《右玉》做到了。

一首写意的诗篇

演绎《右玉》

构思艺术的诗化意象

大幕拉开,呈现于舞台上的是20世纪50年代山西右玉的风貌。

风沙肆虐、黄风蔽日,贫瘠的土地上没有一丝绿意,这个地处毛乌素沙漠边缘,只有11万人的小县城被风沙逼迫到举县搬迁的危急关头:天大旱,3个月没有下雨,刮了九天九夜的大黄风,把他们辛辛苦苦种下的六万亩树苗,糟蹋得就剩下百十来棵了,黄沙洼的党支部书记柱子带领群众在找水途中被风沙埋了,牺牲了……

但是,在这个过程中,党员领导干部与人民群众一同谋划、一同商量、一同劳动、一同流泪——以实际行动践行了“一切为了群众,一切依靠群众”的理念,谱写了党史的光辉一页。

话剧《右玉》,一首舞台上的诗。地方天圆,绿叶黄沙;现实的生活情境,多重的时空结构;质朴的人物形象,诗化的情感表达;玻璃展柜中的一株小树,悬在空中的一片希望;用时尚的语言讲述深厚的民族故事,用写意的手法创造诗化意象……

话剧《右玉》本着“源于生活、高于生活”和“政治性、思想性、艺术性”高度统一的创作原则,力图体现出舞台文艺创作的新时代特色。该剧运用跳进跳出的方式,把叙事与表现相结合,以浓厚的生活气息、质朴的人物形象、感人的故事情节、现代的空间结构、诗化的舞台表现,将真实与想象、激情与思想共同构成演出中多样的诗化意象。

同样,守住家园,向死而生,右玉人顽强的生命力在舞台上以多元戏剧手段表达得深厚而富有哲理。全剧鲜活生动的“奋斗者群像”,形成充溢全剧的蓬勃精神力量,为思想性、艺术性的有机融合,为同类题材的舞台实践提供了新参照。

话剧《右玉》将右玉人的生命过程和精神化成了富有感染力的语言,许多台词令人印象深刻:治沙,只有和天斗,才能让树活下去,让人活下去;树活着,人就活着;只有树活得好,人才能活得更好;救树就是救人,保住了树就保住了黄沙洼的根;就像这扎在泥土里的树那样,把我们的根扎在这里,永生永世扎在这里……话剧作品要在舞台上让思想的光芒迸射出来,台词的力度和深刻是重要依托,此剧文本语言的精到和精彩,体现了编剧的概括提炼和重建能力。一般脱贫致富作品,都有搬迁、迁建的内容。这部作品与众不同,右玉人就是不走,永生永世扎根在右玉。这是他们的家,他们的根在这里,他们的爱在这里,这也成为脱贫致富题材和主题开掘的新范式。

值得关注的是,舞台设计以现代视角的回眸,强调工业信息时代特征与传统农耕时代形象的对撞,以此向观者传递剧中所要表达的众多隐喻和象征。服装制作工艺方面,选择了走在时代服装创新前列的新型数码印制作工艺与肌理使用相结合,加以手绘龟裂、裸露树干、层积岩和褶皱等肌理作为意象的实际应用,向观众传达了右玉顽强抗沙人们在艰苦条件下不屈不挠、迎难而上的倔强精神。

话剧《右玉》艺术地将右玉人民70余年的不懈奋斗,浓缩在两个多小时的方寸舞台,让观众沉浸其中,领略到他们的奋斗传奇和一幅幅鲜活生动的奋斗者群像,发掘到精神细节的价值力,体会到自力更生、发愤图强、百折不挠、英勇顽强的意志力,在感受鲜活生动的同时又体味责任重大,令人久久难以忘怀。

有专家认为,这部话剧较好地破解了在写实中艺术化的难题。

一次深刻的洗礼

雕琢《右玉》

穿越时空的情感共鸣

在两个多小时的演出中,演员们精心演绎,质朴的人物形象、诗化的情感表达、独特的艺术表现力给现场观众带来了美好的艺术享受,领略奋斗者群像的震撼力,体会自力更生、发愤图强、百折不挠、英勇顽强的意志力,发掘精神细节的价值力,犹如一部鲜活而厚重的党史教案,令人久久难以忘怀,也让不少观众流下了感动的泪水。

观众的认可是最高的褒奖。记者在演出现场注意到,话剧《右玉》的每一场演出中,观众落泪场景频频出现;每一场演出结束,观众热情的掌声经久不息。

“知史以明鉴,查古以至今”。在北京工作的魏红老师谈道:“从风沙肆虐到满目苍翠,右玉的历史可以说就是一部植树史、一部生态建设史。话剧这种形式将历史更加生动地呈现出来,带给大学生穿越时空的共鸣,更能直接触动青年一代心底的爱国热情。”

退休职工吕月英观看后表示:“今天在演出现场,大家都是心潮澎湃,可以说这是一次深刻的党史学习教育,我们要将心中的感动转化为奋斗的力量,传承红色基因,让‘右玉精神’开出绚丽之花、结出丰硕之果,真正做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。”

北京市民王淑惠看完演出后,激动地说道:“看完这场话剧,我感慨颇多,整场话剧演出精彩纷呈,打动人心,以艺术形式来展现右玉人民不屈不挠的精神,使我感到身临其境,更加深切地感受到了一代代右玉人持续努力、持续奋斗的伟大精神。”

大学生杨宇航这个暑假没回家,他在自己的朋友圈分享道:“作为新时代的大学生,我们要继承和发扬‘右玉精神’,努力学好专业知识,磨炼顽强意志,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献青春力量。”

该剧演出至今,收获了戏剧界专家学者、各兄弟院团以及社会各界观众的高度认可。他们纷纷表示:话剧《右玉》犹如一首长篇叙事诗,充满了激情,充满了诗意,充满了昂扬奋斗的精神;通过舞台再现了右玉人民坚韧不拔的精神,具有很强的感染力;是一部有筋骨、有温度、有情怀的话剧;大家坐在剧场两个多小时就可以了解“右玉精神”,这不仅仅是一场精彩的话剧,更是一堂鲜活生动的党课。

尽管演出取得了初步效果,但山西演艺集团、山西省话剧院的愿景远不止于此。“话剧《右玉》主题突出,内涵丰富,意义重大,紧扣时代脉搏,我们在创作、演出中将继续不断打磨提炼,为人民而作,为人民而演,力求打造成一部思想性、艺术性、观赏性俱佳的优秀舞台艺术精品。”山西演艺集团董事长贺建平说。

在新的历史征程上,山西省话剧院将携话剧《右玉》积极推动“右玉精神”在山西、在全国结出更加丰硕的成果。全省文艺创作单位和文艺工作者也将持续深入生活、扎根人民,坚持以人民为中心的创作导向,深情描绘党团结带领人民为美好生活不断奋斗、全面建设社会主义现代化强国的崭新画卷,创作出更多文艺精品力作。

(作者:本报记者 李婷婷)

【长按识别二维码观看原文】

13.【山西日报】芗剧现代戏《烽火侨魂》朔州展演

本报讯8月1日晚,福建漳州芗剧现代戏《烽火侨魂》在朔州市平鲁区敬德大剧院展演,来自晋闽两地1000余名干部群众一起观看了演出。

此次展演活动由福建省漳州市和朔州市两地共同举办。《烽火侨魂》主要讲述了出生在漳州的侨女李林投笔从戎,立下赫赫战功,最终壮烈殉国的英雄事迹。

漳州是李林的出生地,此次《烽火侨魂》走进李林的牺牲地——朔州市平鲁区展演,体现了两地文化资源共享、文化精神共扬、文化品牌共创、文化事业共进,有助于进一步激发两地赓续红色血脉、传承红色基因的学习热潮。(任永亮 符烨邦)

【长按识别二维码观看原文】

14.【山西日报】【坚决打好防汛抗洪救灾主动仗】省水利厅加密会商部署防范应对

本报讯(记者范珍)8月8日下午,省水利厅召开全省防汛会商调度会,传达贯彻省委、省政府和水利部工作部署,分析研判新一轮强降雨过程,现场调度检查了太原、忻州、吕梁、朔州、临汾5市和宁武、静乐、河曲、偏关、兴县、临县6县汛情准备工作,研究部署防范应对工作。

当前正值“七下八上”防汛关键期,此轮降雨强度大、范围广,防汛形势仍然严峻复杂。会议强调,全省各级各部门要认真落实省委、省政府和水利部工作要求,周密部署、积极应对,保障人民群众生命财产安全。

会议要求,全省各级水利部门要切实把思想和行动统一到省委、省政府和水利部决策部署上来,高度警觉警醒,以工作的精准性防范应对风险的不确定性。责任上要再夯实,始终绷紧防汛救灾这根弦,坚决克服疲劳懈怠情绪,再次梳理全过程各环节工作责任,切实织牢织密防汛责任体系,防止出现空当漏洞。重点上要再突出,紧盯山洪灾害重点防御区和强降雨重合区,加密水库、淤地坝、重点堤防巡查检查频次,特别是沿黄地带的旅游景区和网红景点、涉河在建工程、边山峪口易受洪水威胁的工棚营地等要迅速撤离游客、人员和机械设备,强降雨期间一律关闭和停工。措施上要再精准,加密强降雨监测和会商研判,及时发布预警预报,努力将监测预报结果细化到小流域单元;强化值班值守,备足防汛物资,及时提醒有关部门落实防范措施,加强重点区域和人员管控,共同做好强降雨应对工作。

【长按识别二维码观看原文】

15.【山西新闻联播】我省各地紧抓降雨间隙 全力做好紧急抢险隐患排查各项工作

摘要:连日来,面对我省各地持续过程长、强度大、覆盖面广的降雨天气,各级各部门时刻绷紧防汛这根弦,以高标准严要求,全力做好各项防范应对工作,确保安全度汛。

【长按识别二维码观看原文】

16.【山西日报客户端】朔州市举办新时代婚俗礼仪创新实践活动

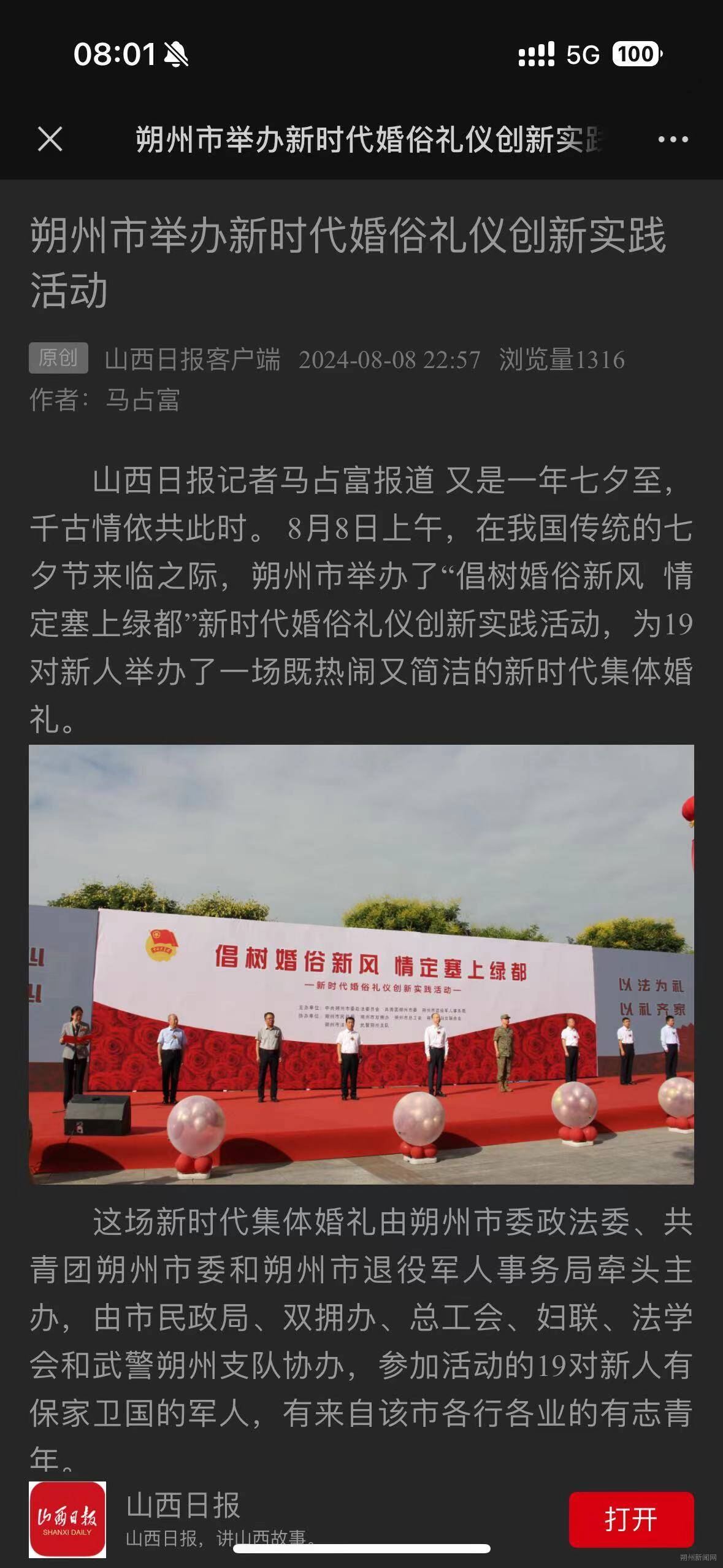

山西日报记者马占富报道 又是一年七夕至,千古情依共此时。8月8日上午,在我国传统的七夕节来临之际,朔州市举办了“倡树婚俗新风 情定塞上绿都”新时代婚俗礼仪创新实践活动,为19对新人举办了一场既热闹又简洁的新时代集体婚礼。

这场新时代集体婚礼由朔州市委政法委、共青团朔州市委和朔州市退役军人事务局牵头主办,由市民政局、双拥办、总工会、妇联、法学会和武警朔州支队协办,参加活动的19对新人有保家卫国的军人,有来自该市各行各业的有志青年。

在婚礼现场,主、协办方为19对新人送上了《宪法》和《民法典》这“两大护法”,教育引导他们以法为礼系好新家庭成立的“第一粒扣子”,让每一个婚姻家庭都能得到法治护航,都能在法治轨道上行稳致远、百年好合。教育引导19对青年要以法为礼,以礼齐家,秉承成婚、成人、成家、成业“四成之礼”,成家、立业,扎根朔州,齐心协力共同创造更加美好的生活。

编辑:兰虹

校对:许瑞峰

【长按识别二维码观看原文】

17.【山西日报】朔州出实招解决政务大厅“停车难”

本报讯(记者袁兆辉 通讯员武跃林)“之前来这里办事,经常找不到车位,今天来到这里,发现停车位多了不少,办理业务更加舒心了。”张改桃女士是朔州市一家公司的会计,因工作原因经常需要到朔州市政务服务中心办理业务。8月5日,她再次来到政务服务中心,发现院内停车位还有空位,高兴地说。

朔州市政务服务中心位于朔州市区中心地段,是利用原有建筑改造,于2023年底搬迁入驻。进驻大厅单位38家,进驻工作人员约500人,日均接待办事群众近3000人次。虽然搬迁后的朔州市政务服务中心位于市区中心地段,客观上方便了群众办事,但原有场地设计规划停车位较少,前来办事的群众经常碰到无车位可停的“难题”。

为切实解决朔州市政务服务中心“停车难”问题,方便办事群众,今年以来,朔州市委主要领导现场督导调研,提出解决思路。朔州市行政审批服务管理局等多部门多管齐下、多措并举,采取多种办法解决“停车难”问题。

朔州市行政审批服务管理局首先向自我“开刀”,驻政务服务中心工作人员全部让出院内停车场车位,供群众使用;该局还协调朔州市交警支队在政务服务中心院内增划停车位31个、非机动车停车区7处;在朔州文旅集团支持下,在距离政务服务中心较近的朔州文旅新天地院内增设230个停车位,供前来办事的群众使用;挖掘停车位资源的同时,该局还积极协调朔州市城发集团对政务服务中心公交站点、人行横道以及绿化带进行改造,方便办事群众出行。

经过协调和改造,截至目前,朔州市政务服务中心院内及周边可利用车位达770多个,工作日高峰时段停车位仍有空余,办事群众“停车难”问题得到有效缓解。

【长按识别二维码观看原文】

18.【山西卫视.新闻午报】朔州公安扎实开展夏季行动

摘要:自8月9号公安夏季行动第2次集中行动开展以来,朔州市公安机关共投入民、辅警1596人次,巡防车辆355辆次,巡查重点部位190个,重点场所405个,排除安全隐患144处,消除安全隐患130处。

【长按识别二维码观看原文】

19.【山西日报】【园区动态】朔州经济开发区:税务智慧微厅方便纳税人

本报讯 “以前办税要跑很远的路,花费大量时间,自己还不懂如何办税。现在有了这个智慧微厅,几分钟就能办好业务,真是太方便了!”8月5日,在朔州经济开发区税务局办理业务的个体工商户刘梅感慨地对记者说。在朔州经济开发区企业集中区域慧源科创园,一项创新的税务服务举措——税务智慧微厅近日正式亮相,为广大纳税人带来了便捷。

走进国家税务总局朔州经济开发区税务局税务智慧微厅,整洁明亮的环境和现代化的设备让人眼前一亮。在税务智慧微厅,纳税人可自助办理登记信息确认、实名信息采集、税费申报缴纳、完税证明开具、电子发票领用等多类涉税业务。据介绍,为了确保税务智慧微厅的顺利运行,朔州经济开发区税务局在前期做了大量的准备工作。工作人员深入了解纳税人的需求和痛点,精心设计微厅的功能和布局,并对相关设备进行了反复调试和优化。同时,还安排了专业的税务工作人员为纳税人提供现场指导和培训,确保每一位纳税人都能熟练使用微厅的各项功能。

智慧微厅既提高了纳税人办税效率,降低了办税成本,还进一步优化了该区营商环境。(任永亮 武跃林)

【长按识别二维码观看原文】

20.【山西日报】省生态环境厅通报前半年设区市环境空气质量状况

日前,省生态环境厅通报了今年前6个月设区市环境空气质量状况。今年前半年,11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(4.13)、朔州(4.25)、长治(4.38),后3位城市依次是临汾(5.23)、太原(5.18)、阳泉(5.14)。与2023年同期相比,运城、临汾、朔州和太原4市环境空气质量综合指数分别同比下降10.4%、5.8%、1.2%和0.4%,其余7市均同比上升,升幅排名前3位城市依次是忻州(10.1%)、吕梁(5.2%)、大同(3.8%)。

11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(32微克/立方米)、朔州(34微克/立方米)、吕梁(37微克/立方米),后3位依次是临汾(50微克/立方米)、忻州(47微克/立方米)、太原和运城(46微克/立方米,并列倒数第3)。与2023年同期相比,吕梁、忻州、大同和晋中4市PM2.5浓度分别同比上升48.0%、17.5%、10.3%和2.4%,太原和阳泉2市均同比持平,其余5市均同比下降,降幅排名前3位城市依次是运城(14.8%)、临汾(-10.7%)、朔州(-5.6%)。

本报记者

【长按识别二维码观看原文】